Dans l’histoire de l’urbanisme rennais, le 30 dé- cembre 1720 est une date essentielle. À ce moment en effet, l’incendie qui a débuté sept jours plus tôt non loin de l’église Saint-Sauveur étant terminé, grâce au Ciel ou aux abattages des maisons, comme on voudra, commence une des plus grandes aventures urbanistiques du 18e siècle français. Pour les responsables municipaux, dont le fameux Rallier du Baty, maire depuis déjà 25 ans, comme pour l’intendant Feydeau de Brou qui représente le roi, il ne faut pas perdre de temps, car si le drame n’a pas fait semble-t-il beaucoup de victimes, il laisse environ 8 000 sinistrés (sur une population totale d’une trentaine de milliers), qui trouvent dans l’immédiat un toit comme ils peuvent, y compris en construisant des « baraques » dont certaines sont encore heureusement visibles rue de la Visitation.

Concrètement, c’est environ mille édifices sur 10 des 62 ha du Rennes intra-muros qui ont été touchés. La tâche est donc immense, mais personne sur place n’a d’expérience en la matière. Aussi l’ingénieur militaire envoyé de Brest par le roi, Isaac Robelin – un élève de Vauban – apparaît-il comme l’homme de la situation, puisqu’il a déjà signé le plan d’embellissement de Lorient. Le principe qu’il retient est celui d’un remodelage radical du parcellaire, avec des rues droites, larges, perpendiculaires, afin de créer un espace urbain fonctionnel, aéré, rythmé par des places de taille variable et des îlots de grandeur peu ou prou égales, constitués d’immeubles de rapport en pierre.

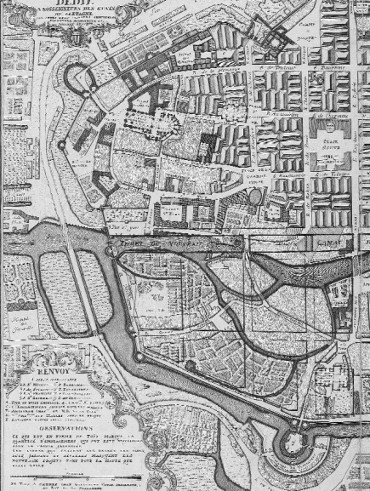

L’ambition de Robelin est d’autant plus grande qu’il prévoit – ce que montre le plan par le dessin en surimpression – de ne pas limiter son intervention au secteur sinistré: il projette ainsi de canaliser la Vilaine, de remodeler la basse-ville selon les mêmes critères que la haute, mais aussi de revaloriser ces quartiers sud par l’installation au-delà de la rue Vasselot, dans l’axe du parlement, du présidial, seconde cour de justice de la ville. Un autre projet prévoit également de déplacer l’hôtel de ville lui-même – alors face à la cathédrale – sur le si bien nommé Pré Botté.

De manière révélatrice, Robelin ne s’attaque cependant ni au quartier de la cathédrale, ni à celui de Saint- Georges, là où les hôtels particuliers se voient en grappes le long de certaines rues épargnées par le feu, rues qu’il raccorde tant bien que mal à son plan orthogonal. Malgré cela, c’était bien là, selon Saint-Simon lui-même, « un très beau plan ». Robelin a le temps d’édifier un immeuble au bas de la nouvelle place du Palais quand la municipalité obtient son renvoi, jugeant l’ingénieur trop autoritaire et ses projets trop ambitieux et trop coûteux. Reste qu’en ce début de ces années 1720, on le voit, bien des choses promises à une certaine postérité sont d’ores et déjà envisagées, que ce soit la canalisation de la Vilaine, le redécoupage des rues et l’amélioration de l’habitat de la basse-ville – oeuvres du 19e siècle – ou encore l’installation de lieux de pouvoir au sud de la ville – songeons à la Cité judiciaire et à l’hôtel de Rennes Métropole.

Le rêve de bâtir à Rennes une cité idéale d’inspiration antique, nourrie des désirs de fonctionnalité, n’est pourtant pas totalement abandonné avec le départ de Robelin en 1724. Louis XV envoie en effet l’architecte Jacques-Jules Gabriel, qui approuve le plan de son prédécesseur, mais, plus souple que ce dernier, décide de limiter son intervention à la partie détruite. Il se montre également plus tolérant à l’égard de la construction privée. Le chantier peut alors commencer, sous le regard attentif du maire, de l’intendant (Feydeau de Brou, puis des Gallois et enfin Pontcarré de Viarmes) mais aussi du gouverneur en titre de la Bretagne, le comte de Toulouse, intéressé par la chose depuis Versailles.

Pour faciliter l’acheminement des matériaux, on créé un nouveau port fluvial, du côté de l’actuelle place de la Mission, où s’entassent alors bois de la forêt du Gâvre, ardoises angevines ou pierres de Taillebourg et de la basse vallée de la Vilaine. Les paysans jusqu’à Combourg, Antrain et Fougères sont de leur côté sollicités pour apporter des matériaux, non sans que cela provoque quelques tensions. Jacques-Jules ne voit pas la fin du chantier: il meurt en 1742, et c’est son fils Jacques-Ange qui achève peu après le travail.

Bien qu’étant en périphérie du secteur incendié, la place du Palais est incontestablement l’élément fort du nouveau centre reconstruit. Gabriel reprend l’idée de Robelin de créer ici une place royale inspirée de la place Vendôme, élément urbanistique caractéristique des capitales provinciales depuis le règne de Louis XIV. Cette ambition implique de bâtir de neuf même le côté oriental de la place pourtant épargné par la catastrophe, en y intégrant le vieux couvent des Cordeliers, qui gardera pourtant son allure toute gothique malgré un somptueux projet de reconstruction. Le travail des façades est ici particulièrement soigné, avec la reprise de l’association granite-calcaire du parlement, des toits à la Mansart en rupture avec la tradition locale, et la présence de mascarons et de pilastres.

L’ensemble n’est pas sans rappeler ce que le même Gabriel réalise à peu près au même moment à Bordeaux. Comme sur les bords de la Gironde, la place a vocation à servir d’écrin à une statue équestre du feu Grand roi, en l’occurrence celle commandée par les états de Bretagne en 1685 et initialement prévue pour Nantes. De là découle un choix architectural à forte portée symbolique: la disparition de la terrasse et du majestueux escalier extérieur du palais afin de mieux souligner que le coeur de la place n’est pas le parlement, mais le souverain. Quelques années plus tard, il se trouvera même des Rennais pour penser que cette somptueuse place a été conçue pour demander pardon au roi de la révolte du Papier timbré de 1675!

Le centre géographique de la ville reconstruite est lui constitué de la place Neuve, qui n’est pas encore la place de la Mairie, tout simplement car l’idée d’y installer l’hôtel de ville ne germe que progressivement. C’est en effet dans un second temps que naît le projet de placer là le lieu du pouvoir municipal, auquel est associé le présidial, qui est encore le seul cité sur le plan ci-joint. Les élites secondes de la ville qui siègent dans ces institutions ne voyaient en effet pas les édifices qui disaient le peu de grandeur que leur laissait le prestigieux parlement partir au sud de la Vilaine, dans les bas quartiers. C’eût été s’enfoncer…

Mieux, les édiles rennais obtiennent que le bâtiment soit orné d’un beffroi, en remplacement de celui situé naguère en bas de la place du Champ-Jacquet, fierté de la ville, et qui a été détruit par l’incendie. L’insistance sur cette tour à horloge, symbole d’une grandeur municipale mise à mal au quotidien tant par les parlementaires que par l’intendant, dit sans doute beaucoup des rêves et peut-être des frustrations des bourgeois de la ville. Il nous dit aussi sans doute quelque chose de ce qui semble bien être l’éveil d’une précoce conscience patrimoniale dont témoignent les recherches en archive et le dessin in memoriam que la municipalité fait faire du monument disparu, fierté de la ville.

L’élévation en dignité de la place Neuve est tardivement concrétisée, en 1754, par l’installation dans la niche au pied du beffroi d’une statue pédestre de Louis XV « entouré de la Bretagne et de la Santé », image d’un pouvoir royal moins martial que ce qu’il donne à voir sur la place voisine.

Désormais, Rennes est donc dotée de deux places royales, ce qui n’est pas complètement banal, illustration par la pierre et le bronze de son statut de capitale provinciale, au moment où celui-ci est plus que jamais affirmé par la convocation régulière des états de Bretagne en cette ville. De manière révélatrice, un des projets prévoit, sur cette même place Neuve, de bâtir un hôtel pour le commandant en chef des armées du roi, personnage important en ces temps de « seconde guerre de Cent ans » qui voit la Bretagne érigée au rang de province frontière face aux Anglais menaçant les côtes et le commerce. Pourtant, cet autre lieu de mise en scène du pouvoir royal n’a jamais atteint l’ampleur de la place du Palais. L’hôtel du commandant militaire ne voit pas le jour – et celui-ci trouve un refuge digne de lui dans l’hôtel de Blossac – et, surtout, les demeures privées qui bordent la place n’ont pas l’homogénéité et la majesté de celles de la place voisine, en particulier en raison du manque de moyens financiers. Il est vrai que, malgré l’aide du pouvoir royal et des états provinciaux, l’essentiel de l’effort financier de la reconstruction repose sur les Rennais.

Dans l’ensemble, Gabriel – soucieux d’aller assez vite – a su, place du Palais exceptée, être relativement souple à l’égard de la construction privée, d’où une relative hétérogénéité des immeubles. Ainsi l’architecte n’hésite- t-il pas à déclarer : « Je regarde comme abus de vouloir qu’une ville soit uniforme ». Dès lors, les particuliers, qui s’étaient opposés au projet de Robelin de construire des immeubles uniformes aux toits et bandeaux alignés malgré les dénivellations, ont-ils été entendus. Et le bois reste plus utilisé que ne l’aurait souhaité l’architecte. Bref, la reconstruction privée, en pratique, repose sur un compromis. Mais de quels Rennais s’agit-il ? Le premier obstacle fut de répartir entre les anciens propriétaires les parcelles remodelées, opération d’autant plus délicate que dans la plupart des cas, les maisons détruites étaient détenues en copropriété. L’intendant trancha ici sur un point important : il ne sera tenu aucun compte, pour cette redistribution, de l’étage occupé préalablement, au grand dam des propriétaires des deux premiers niveaux. Faut-il préciser que les soupçons de favoritisme furent nombreux?

La répartition faite, la reconstruction peut commencer. Mais certains ayant obtenu des parcelles minuscules, d’autres – parfois les mêmes – n’ayant pas la capacité financière de rebâtir, doivent vendre leur lot et ainsi s’opère un transfert de propriété en forme de concentration entre les mains de ceux capables de construire seuls. Cependant, la constitution de sociétés de propriétaires, autorisée par l’intendant en 1723, atténue la gentrification en marche, en permettant à des gens dotés d’une fortune relativement modeste – y compris quelques artisans – de garder un pied dans ce nouveau quartier, en s’associant à des plus fortunés qu’eux. La contrepartie en est un morcellement de la propriété, se traduisant dans les faits par un enchevêtrement parfois relativement complexe. Ainsi tel apothicaire de la rue de la Monnaie détient- il une cave, une boutique, deux chambres au troisième et un grenier. Mais comme l’a souligné Claude Nières, à l’encontre de ce qu’on peut lire ici ou là, « la vraie nouveauté fut la naissance de la construction en copropriété et non cette dernière »1, qui existait déjà.

Au niveau des habitants, et donc en partie des locataires, de plus, une certaine diversité sociologique reste de mise et si le premier étage est souvent occupé par quelque riche avocat, négociant ou parlementaire, les autres niveaux peuvent accueillir robins de second rang, petits marchands, rentiers plus ou moins modestes et artisans, sans oublier les domestiques, et même des petits métiers qui trouvent eux à se loger dans les mansardes.

Par ailleurs, les autorités doivent gérer trois dossiers aussi complexes qu’importants: l’approvisionnement en eau, la redéfinition des frontières des juridictions – dont dépendent tutelles, inventaires après décès, etc. – et, bien sûr, celle des paroisses. Un autre enjeu, plus symbolique, est le choix par la municipalité de nouveaux noms de rues, qui sont l’occasion de célébrer tant la monarchie (rues Royale, Dauphine, de Toulouse, de Bourbon, d’Orléans), que ses relais dans la province (rues de Rohan, d’Estrées, de Thémines, de Coëtquen, de Volvire, de Pezée, de Brilhac, Feydeau), sans oublier la Bretagne et ses héros (rues de Bretagne, de l’Hermine, de Clisson, de Montfort, du Guesclin, de Beaumanoir), sans oublier le maire (rue Rallier). Seul l’évêque n’eut droit à rien, tandis que ni Louis XIV, ni Louis XV ne donnèrent leur nom aux places où ils trônaient. Devant le parlement, malgré Gabriel, la place Saint-François était devenue la place du Palais, symbole de l’importance de cette institution aussi centrale que dominante dans la ville.

D’un point de vue urbanistique, avec ses hauts et beaux immeubles flambant neuf, ses rues droites et ses grandes places, le nord de la Vilaine apparaît plus que jamais en rupture par rapport au sud: la partie basse de la ville a certes toujours été plus ou moins insalubre et donc jugée indigne d’eux par les notables, mais désormais, la différence est plus accusée encore. Par ailleurs, ce centre si moderne est marqué par une minéralité d’ensemble qui jouera plus tard dans l’image d’une ville froide. Enfin, tel le château de la Belle au Bois dormant, le centre reconstruit est encerclé, enfermé au milieu de quartiers vétustes sans lien avec l’extérieur, ce qui est un comble pour une capitale provinciale dont une partie de l’activité repose sur l’attractivité.

Nuançons cependant. Pour Robelin, homme d’un 17e siècle qui pense plus cours d’eau que routes pour les communications, c’est la Vilaine canalisée qui devait jouer ce rôle de pénétrante urbaine. Gabriel ayant renoncé à ce projet, il faut attendre les années qui précèdent la Révolution pour voir naître des artères reliant le centre moderne au réseau routier en pleine expansion en ce siècle des Lumières qui est aussi celui des routes triomphantes. Ces nouvelles rues éventrant vieux quartiers et murailles, portent d’ailleurs les noms des décideurs de l’époque: la rue Tronjolly au sud, la rue de Bertrand au nord-est et la rue de la Motte-Fablet au nord, à quoi il faut ajouter l’ouverture du bout de la rue de la Monnaie sur le Mail, opérations qui en annoncent d’autres, au siècle suivant : la percée de la rue Victor-Hugo et l’élargissement de la rue Rallier-du-Baty.

Reste que le volontarisme urbanistique, pour admirable qu’il soit, ne doit pas masquer les paradoxes rennais du siècle des Lumières. Moderne comme jamais, renforcée dans son statut de capitale de la Bretagne, la ville perd alors – et alors seulement – la partie démographique face à Nantes, qui double sa population quand celle de sa vieille rivale stagne, faute d’avoir pu dépasser sa dimension robine. Au siècle des Lumières, la belle ville de Rennes entrait ainsi, malgré l’éclat de sa reconstruction, si ce n’est dans un long endormissement, du moins dans une relative somnolence qui allait durer longtemps.