Parmi les milliers de passants qui circulent place Sainte-Anne et s’installent volontiers sur les marches de l’église Saint-Aubin, combien savent que l’édifice – également appelé basilique Notre-Dame de Bonne- Nouvelle – abrite une étonnante maquette argentée de Rennes ? L’ignorance est excusable : à la suite d’un acte de vandalisme, l’objet n’est plus visible qu’une fois par an, lors de la fête de l’Immaculée Conception du 8 décembre. Et pourtant, il témoigne, au-delà de la ferveur religieuse qui l’a inspiré, d’une forme originale de représentation urbaine à laquelle Rennes a été particulièrement attachée durant quatre siècles (début 16e – milieu 20e s.).

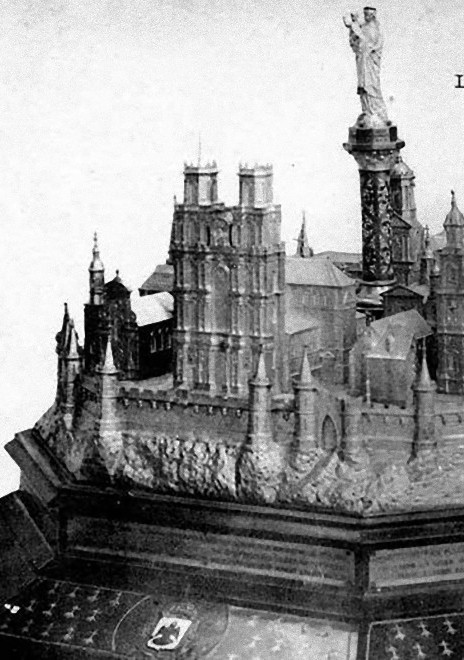

Posée sur un socle d’ébène de forme oblongue et protégée par une coupole de verre, la maquette (ci-dessus) porte en son centre une colonne émaillée et dorée : la Vierge y bénit la ville, cernée de remparts crénelés. La cathédrale, le Parlement, le palais Saint-Georges, l’église Saint-Melaine… se laissent aisément reconnaître parmi d’autres bâtiments moins immédiatement identifiables, comme la vieille église Saint-Aubin ou la chapelle des Missionnaires détruite en 1964. « C. Trioullier, orfèvre, Paris, 1861 » a laissé sa signature mais les inscriptions du socle renvoient au 17e siècle. En 1632, la ville de Rennes affligée par la peste avait invoqué la Vierge de Bonne-Nouvelle dont l’image peinte était vénérée au couvent des Jacobins : si le fléau cessait, une maquette de la ville en argent serait offerte en ex-voto. L’objet, solennellement déposé le 8 septembre 1634, devint pour les Rennais « le Voeu », par assimilation à la démarche religieuse qui l’avait inspiré. Fondu en 1794, il fut remplacé en 1861 par la maquette actuelle, oeuvre de Charles-Eugène Trioullier, fournisseur attitré de Napoléon III en orfèvrerie religieuse. La commande était peu banale : pour l’honorer, l’artiste chercha son inspiration dans la seule maquette urbaine d’Ancien Régime qui fût alors conservée en France, le « planreliquaire » de Soissons réalisé en cuivre à la fin du 16e siècle et actuellement conservé au musée de la ville. Le Voeu rennais de 1861 est ainsi le seul objet de ce type réalisé en France au 19e siècle.

Cette singularité témoigne d’une forme d’attachement qui interroge, d’autant que la maquette de 1861 avait en réalité deux précédents. Une « ville d’argent » avait été offerte par les Rennais au roi François Ier lors de son passage à Rennes, les 9 et 10 octobre 1518, au terme de son voyage en Bretagne. Le 11 août précédent, les bourgeois de la municipalité avaient commandé à deux orfèvres locaux, Martin et Thommerot, la confection d’une « ville semblable a ceste ville ». La cité tenait à offrir un objet qui dise sa fidélité à celui qui administrait le duché au nom de son épouse, la reine Claude, duchesse depuis la mort de sa mère, Anne, en 1514. Nul doute que la « ville d’argent », précocement disparue des collections royales, cherchait aussi à donner de Rennes une image flatteuse. Au début de son voyage en Bretagne, le roi avait reçu de la part des Nantais un vaisseau d’argent, symbole transparent de ce que la ville devait à son fleuve et à son commerce. Rennes ne saurait en dire autant en 1518 mais elle peut tirer parti de la force symbolique de ses monuments : plus de château, pas encore de parlement, mais de puissantes murailles et des bâtiments éminents, à commencer par la cathédrale (où les ducs sont couronnés jusqu’en 1532) et la garde-robe ducale. Comment mieux l’exprimer que par une maquette en argent ? Il n’est pas indifférent de noter que – toutes choses égales par ailleurs – la ville de Nîmes fit le même choix en offrant au roi, en 1534, une réduction en argent de ses arènes…

À première vue, la seconde maquette témoigne d’un tout autre contexte. Offerte à un sanctuaire local, elle rappelle les terribles ravages de la peste dont le royaume des années 1620-1630, et singulièrement la Bretagne, a vu la résurgence. Face au péril, les parades humaines sont bien insuffisantes : isolement des malades, fermeture des maisons infectées, bûchers d’aromates pour purifier l’air… La prière collective nourrit de plus sûres espérances en ces temps de particulière ferveur. Au plus fort de la menace, en 1632, l’idée se fait jour que la ville pourrait adresser un voeu particulier à la Vierge Marie. Une fois l’accalmie survenue, la municipalité s’emploie à l’honorer, en concertation avec l’évêque, les chanoines de la cathédrale et le Parlement. Une quête à cette intention est réalisée dans la ville, que la municipalité complète en y consacrant une partie du budget affecté au chantier du palais. L’enjeu est donc majeur : la ville s’adresse à un orfèvre parisien, le sieur de La Haye, qui réalise au même moment des maquettes comparables pour Bourges et La Rochelle. Il promet aux Rennais de faire mieux encore… et les fait patienter deux ans. De l’oeuvre, les archives municipales nous donnent une description plus précise que l’unique dessin qui nous est parvenu (ci-contre). La Vierge, d’une soixantaine de centimètres de haut, lève un bras protecteur sur la ville figurée en ovale à ses pieds, de manière assez réaliste : la Vilaine est bien là, comme les murailles et leurs 24 portes, et même quelques rues et places. Si les monuments semblent exactement situés, intra-muros ou en faubourg, l’orfèvre parisien a dû insister auprès de l’évêque pour en obtenir la hauteur exacte, que les édiles ne lui avaient pas indiquée. Songeaient-ils surtout à des hiérarchies plus symboliques, tant il est vrai que la maquette engage aussi l’image de la ville ? La municipalité pense d’abord aux remparts dont elle a la charge, comme à la Grosse Horloge et à la chapelle Saint-James où se réunissent les marchands qui la composent en bonne part. Elle n’a garde d’oublier les « bastiments faictz pour le pallais » du Parlement, inachevés mais nécessaires à l’affichage d’une capitale. Pourtant, l’image de la ville, en ces temps de Réforme catholique conquérante, tient plus que jamais à la densité de son équipement religieux. S’impose évidemment la figuration des deux abbayes, de la cathédrale, des églises paroissiales de l’enceinte (Toussaints, Saint-Germain et, de facto à cette date, Saint-Sauveur) et des couvents mendiants (Carmes, Cordeliers, Jacobins). La sélection se fait plus sévère pour les églises des faubourgs (au profit du seul Saint-Aubin, servi par sa proximité des Jacobins), et de même pour les couvents récents dont la ville jugera bientôt la prolifération excessive : les Jésuites et les Minimes ont droit de cité mais aucun couvent féminin. En tout cas, la crédibilité de l’ensemble importe aux Rennais. Une fois le Voeu arrivé de Paris, au début d’août 1634, un orfèvre local lui ajoute la « maison de Santé », soit l’hôpital des pestiférés, et même les clés qui avaient servi à clore les maisons des malades. De tels repentirs suggèrent la pression d’une demande collective. Le 8 septembre suivant, la procession qui conduit le Voeu dans la chapelle de Bonne-Nouvelle, à l’angle du cloître des Jacobins, met bien sûr en scène les autorités : évêque, chapitre, abbayes, couvents, parlement, présidial… sans oublier les échevins qui portent le Voeu. Mais la ferveur populaire est assurée, et pour longtemps.

Lors de l’incendie de 1720, le quartier de la place Sainte-Anne attribue sa sauvegarde à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, comme en attestent le petit tableau de Huguet conservé à Saint-Aubin et le grand tableau de Leroy aujourd’hui à Saint-Sauveur. Si la célébration du 8 septembre se limite ordinairement à une marche de la municipalité jusqu’à Bonne-Nouvelle, l’année 1740 renoue exceptionnellement avec les fastes de 1634, comme pour manifester la protection de la Vierge sur la ville reconstruite. À la Révolution, la nouvelle municipalité fait transférer le « voeu de la ville » dans la nouvelle cathédrale – ancienne abbatiale Saint-Melaine – le jour de l’Assomption, 15 août 1791. Elle n’en décidera pas moins de la vente de l’objet en mai 1794, quand la déchristianisation et la défense de la ville primeront toute autre considération.

Le voeu reconstitué en 1861 vise d’abord à réparer l’outrage, à l’initiative de la paroisse de Saint-Aubin qui a recueilli le tableau marial provenant des Jacobins. Un esprit de reconstitution archéologique s’y détecte aisément : en cet autre 8 septembre, la maquette ne fut-elle pas escortée jusqu’à Saint-Aubin par vingt-quatre jeunes gens en tenue de « chevaliers de la Renaissance », censés reproduire le cortège de 1634 alors même qu’ils arpentaient les rues et les quais de la ville nouvelle ? La maquette elle-même se veut, archives à l’appui, la réplique de sa devancière : mêmes dimensions approximatives, même nombre de portes. Mais la magnifique enceinte des remparts n’est évidemment qu’un alibi archaïsant, directement repris de la maquette soissonnaise qui a inspiré l’orfèvre. De Soissons vient aussi l’idée de la colonne d’où la Vierge de Bonne- Nouvelle peut imposer sa prééminence à toute la ville, ravalant au statut de petite soeur sa récente rivale de Saint-Melaine, placée cinq ans plus tôt sur le clocher de l’église rebaptisée Notre-Dame de Rennes… Malgré son apparent passéisme, le Voeu de 1861 s’inscrit donc pleinement dans la surenchère mariale du temps, en particulier dans la ville de Mgr Brossays Saint-Marc. Une fois franchie l’enceinte, les monuments représentés sont, sans équivoque, ceux de 1861 : la nouvelle cathédrale, à la verticalité flattée ; l’archevêché au palais Saint- Melaine ; le Grand Séminaire nouvellement construit place Hoche ; les neuf églises paroissiales, jusqu’à Saint- Laurent et Saint-Hélier ; plus aucun couvent, comme pour signifier la prééminence désormais incontestée du clergé diocésain. Quant au Parlement et à l’hôtel de ville, a priori facultatifs puisque le second Voeu n’impliquait pas les autorités civiles, leur présence semble désormais inséparable de l’identité de la ville.

À vouloir unir passé et présent, la troisième maquette rennaise aboutit donc à un hybride hors-temps et horssol : quelque chose comme la ville de Napoléon III lovée dans les remparts de Carcassonne, mais privée de la Vilaine et réduite à ses bâtiments publics. Au rebours du 17e siècle, l’objet allait-il susciter l’acte de foi ? La guerre franco-prussienne en offrit l’occasion. Le 5 février 1871, Mgr Brossays Saint-Marc s’engagea, si Rennes échappait à l’occupation ennemie, à offrir chaque année un monumental cierge à la Vierge de Bonne-Nouvelle. Le 8 septembre devint alors ce qu’il n’avait été qu’exceptionnellement sous l’Ancien Régime, une procession générale escortant la maquette du Voeu : paroisses, couvents et congrégations, à défaut de municipalité et de tribunaux. Stimulée par la reconstruction de Saint-Aubin (1884-1904), le couronnement de la Vierge (1908) puis l’érection en basilique mineure (1916), la procession du Voeu connaît des heures fastes jusqu’aux années 1930.

La spirale du déclin s’engage pourtant dès l’aprèsguerre, avec une netteté et une précocité qui interrogent. Le recul de la piété mariale est moins en cause que son transfert en d’autres lieux, singulièrement à la basilique Saint-Sauveur où Notre-Dame des Miracles bénéficie à plein de la conjoncture des années 1950. Lors de la dernière procession du Voeu dans les rues de Rennes, en 1963, le coeur n’y est vraiment plus : obsolescence d’une religion démonstrative, à l’heure de l’enfouissement des pratiques dans la discrétion (et la pénombre de Saint- Sauveur ?). Obsolescence d’une religion de la cité, à l’heure où la paroisse puis le diocèse proposent aux catholiques des cadres plus parlants. Le rassemblement diocésain de La Peinière, à la mi-septembre, n’a-t-il pas indirectement relayé le Voeu, comme, à Saint-Aubin même, la figure de Marcel Callo, jociste de la paroisse béatifié en 1987 ? Obsolescence d’un « vieux Rennes » étranger aux habitants des nouveaux quartiers, à l’heure de la modernisation des années Fréville. Obsolescence, enfin, d’un mode de représentation urbain – mi-réaliste/ mi-symbolique, mi-politique/mi-religieux – où Rennes a volontiers lu son image, non concurrencée, il est vrai, par les plans-reliefs propres aux villes stratégiques. En ce sens, l’oubli du Voeu a partie liée avec la banalisation des maquettes d’urbanisme, en attendant les artifices de la 3D. Dans l’ombre de Saint-Aubin, le Voeu argenté demeure, mutilé de son hôtel de ville et en danger de perdre sa signification locale. Sa timide ostension, le 8 décembre, se fait en référence… à la fête des Lumières de Lyon ! Lieu de mémoire urbain, unique en France pour le 19e siècle, ne mériterait-il pas meilleur sort, et peut-être d’abord une protection qui serait le préalable à une valorisation intelligente ?