« La plus haute tour » dans une ville « vraiment moche »

La rencontre de Milan Kundera avec Rennes commence mal. En 1975, il quitte Prague: « Nous sommes partis en voiture avec Véra [son épouse], nous avons traversé des villes françaises toutes très belles, il y avait des cathédrales magnifiques, et puis nous sommes rentrés dans la première ville moche du voyage, mais vraiment moche, c’était Rennes. » Le propos est suivi d’un rire, précise le journaliste Daniel Rondeau qui a recueilli cet entretien pour le quotidien Libération en avril 1983. Huit ans se sont alors écoulés depuis cet abordage breton à désespérer tout office de tourisme.

Kundera et sa femme, raconte Rondeau, avaient tellement le blues en ce jour initial qu’« ils ont quitté Rennes pour un soir, le premier, une vraie fuite, la panique, une échappée jusqu’à la mer, sauve-qui-peut, ils sont allés en express à Saint-Malo… » Milan Kundera a donné une autre version de cette arrivée rennaise dans Le livre du rire et de l’oubli paru en 1978. Une version qui ne contredit en rien la précédente, mais qui illustre littérairement le sens de son rejet de Rennes. Dans ce livre, le narrateur, exilé, parle de ses amis poètes restés au pays :

« Je les regarde d’une grande distance de deux mille kilomètres. Nous sommes à l’automne 1977, mon pays sommeille depuis huit ans déjà dans la douce et vigoureuse étreinte de l’empire russe, Voltaire [un personnage du roman] a été exclu de l’université et mes livres, retirés de toutes les bibliothèques publiques, sont enfermés dans les caves de l’État. J’ai attendu encore quelques années, puis je suis monté dans une voiture et j’ai roulé le plus loin possible vers l’ouest jusqu’à la ville bretonne de Rennes où j’ai trouvé dès le premier jour un appartement à l’étage le plus élevé de la plus haute tour. Le lendemain matin, quand le soleil m’a réveillé, j’ai compris que ces grandes fenêtres donnaient à l’est, du côté de Prague.

Donc je les [les amis poètes] regarde à présent du haut de mon belvédère mais c’est trop loin. Heureusement, j’ai dans l’oeil une larme qui, semblable à la lentille d’un télescope, me rend plus proches leurs visages. Et maintenant, je distingue clairement, solidement assis parmi eux, le grand poète. Il a certainement plus de soixante-dix ans, mais son visage est resté beau, ses yeux sont encore vifs et sages. Ses deux béquilles sont appuyées contre la table à côté de lui. Je les vois tous sur la toile de fond de Prague éclairée, telle qu’elle était il y a quinze ans, quand leurs livres n’étaient pas encore enfermés dans les caves de l’État et qu’ils bavardaient gaiement et bruyamment autour de la grande table pleine de bouteilles. Je les aime tous beaucoup »…

Une ville peut se définir par ce qu’elle n’est pas. Par le regret qu’elle suscite de ne pas être ailleurs. Rennes est souvent fuyante aux écrivains. Ils vivent là, mais ne voient rien. Leur coeur est absent. Ainsi, demeurant à Rennes, Kundera cultivera-t-il un regard lointain, tourné nostalgiquement vers Prague où sont ses amis restés. Cette page du Livre du rire et de l’oubli exprime magnifiquement la haute figure de l’éternel exilé.

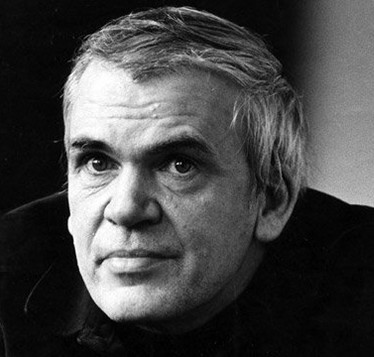

Kundera a quarante-six ans en 1975 quand il débarque à Rennes avec sa femme Véra. Poète, romancier, enseignant, il est le symbole intellectuel de la libéralisation de la Tchécoslovaquie qui trouve son agogée dans ce que l’on a appelé le Printemps de Prague. Mais en août 1968, c’est le coup d’arrêt: invasion soviétique, chars à Prague, retour à l’ordre post-stalinien. Dès lors Kundera est réduit au silence. On lui interdit de publier, d’enseigner.

Il attend « encore quelques années » sur place. Puis l’université de Rennes 2 lui propose un poste de « professeur invité » en littérature comparée. Bonne aubaine. Kundera accepte. Il quitte Prague, définitivement. Au point d’obtenir, en 1981, la nationalité française. Quand il arrive à Rennes, il est déjà un écrivain reconnu. Deux ans plus tôt, il a obtenu le prix Médicis étranger pour La vie est ailleurs.

C’est vraiment une idée ou un hasard de poète que de trouver asile dans cette tour des Horizons. Habiter au dernier étage, c’est comme vouloir hisser un périscope audessus du tissu de la ville, enjamber l’ici et le maintenant. Pas seulement au nom de l’« élévation » chère à Baudelaire. Pas seulement par choix d’une « tour d’ivoire ». Mais pour dire, je suis « ailleurs ». Je suis à Prague. Je suis dans l’écriture.

Le « gratte-ciel » construit par l’architecte Georges Maillols est à l’époque fraîchement érigé (1970). En ville, son audace a suscité la polémique. Ses trente-cinq niveaux frôlent les cent mètres de hauteur. De Kundera n’attendons aucune confidence triviale sur cet habitat breton, vertical par exception.

Une « larme télescopique »

À la place, savourons l’image extraordinairement poétique d’un premier matin rennais baigné de soleil (étaitce au retour de Saint-Malo?) où la fenêtre de l’appartement- perchoir transporte l’exilé vers son pays natal. Et surtout, l’idée de cette larme de tristesse qui fait loupe au point de rapprocher le lointain disparu. Le périscope se fait télescope. Son prisme grossissant, cinématographique, fait entrer dans le F2 la joyeuse confrérie des poètes muselés dans un Prague qui restera encore sous le joug pendant quinze ans.

On ne saura jamais rien d’autre sur le Kundera rennais des années soixante-dix. Rétif aux interviews, il répugne définitivement à lâcher quoi que ce soit de sa vie privée. Au point que parler aujourd’hui des Horizons et ramener comme nous le faisons une page de pure littérature aux contingences mineures de la vie réelle, prend l’allure d’une coupable impudeur. Imaginons toutefois que c’est dans cet appartement tournant le dos à la mer, que Milan Kundera acheva Le livre du rire et de l’oubli, ce livre de construction étrange où il liquide avec ironie et déploration le communisme et ses propres erreurs. Le livre parut en 1979, dans sa traduction française, l’année où l’écrivain quitta Rennes et son université pour rejoindre à Paris l’École pratique des hautes études.

Il n’existe et n’existera jamais aucun « Rennes » de Kundera. La ville et lui se sont mutuellement oubliés. Le Tchèque nous apprend une chose. L’écrivain est toujours au dernier étage de la plus haute tour. C’est ainsi qu’il peut voir le monde. C’est ainsi qu’il peut le montrer.