Le ministère de la Défense est probablement celui qui, ces dernières années, a fourni les plus gros efforts en termes de réductions budgétaires. En témoignent les nombreuses dissolutions de régiments qui, à chaque fois, provoquent l’ire des responsables politiques locaux, inquiets de voir disparaître de belles perspectives de rentrées financières. Car une garnison est pour une ville un atout non négligeable, et ce tant aujourd’hui qu’il y a un siècle. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne l’histoire tumultueuse du quartier Margueritte à Rennes, ensemble de bâtiments dont la construction est entravée par… la guerre.

C’est durant l’été 1909 que des pourparlers s’engagent entre le Ministère de la Guerre et la ville de Rennes pour la construction d’une nouvelle caserne au lieu-dit de Villeneuve, à proximité de la prison départementale pour femmes. Le chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine est alors une importante ville de garnison, abritant en ses murs le 41e régiment d’infanterie et les 7e et 10e régiments d’artillerie (le 50e RA est créé l’année suivante). À cette présence militaire déjà impressionnante, il faut de surcroît ajouter les quartiers généraux de la 38e brigade et de la 19e division d’infanterie, l’état-major du 10e corps d’armée ainsi qu’une multitude de services annexes tels que des ateliers de construction, des services du génie ou encore des bureaux de l’intendance.

Bien que déjà pourvue des casernes Saint-Georges, de Guines, de Kergus, de Mac Mahon et du Colombier, Rennes se montre favorable à ce nouveau projet. Mieux, la ville décide de tout mettre en oeuvre pour que l’affaire puisse être conclue avec le Ministère de la Guerre. Ainsi, en septembre 1909, le Conseil municipal vote le principe d’une subvention de 800 000 francs ainsi que la prise en charge des travaux d’édification des réseaux d’égouts, de gaz et d’eau. Puis, le 11 décembre suivant, les élus décident de faire monter les enchères et ajoutent à leur offre la cession gratuite des terrains nécessaires à la construction de la nouvelle caserne. Sans doute cette détermination portet- elle ses fruits puisque le Ministère de la Guerre retient à la fin du mois d’octobre 1910 la proposition rennaise. Quelques semaines plus tard, le 16 janvier 1911, le projet est même déclaré d’utilité publique par un décret du Président de la République, Armand Fallières.

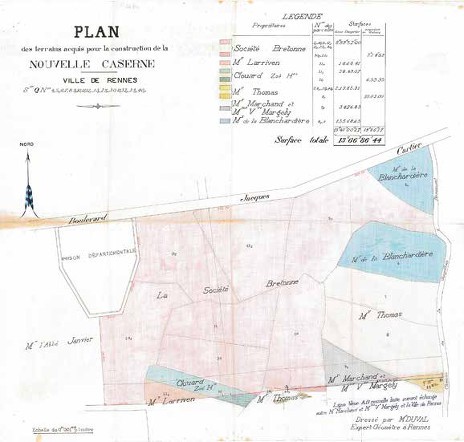

La municipalité de Jean Janvier dispose alors de deux ans pour acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la construction de cette nouvelle caserne. Les parcelles considérées appartiennent toutes à des particuliers, à l’exception d’une, propriété de la Société bretonne de dépôts et de crédits. Toutes sont mises en ferme et confiées aux bons soins de paysans rennais suivant des baux courant jusqu’au début des années 1920. Mais ceci n’empêche pas la commune d’en faire en quelques mois seulement l’acquisition et ce, vraisemblablement, à un coût relativement modique puisque Jean Janvier certifie que les prix réclamés par les propriétaires sont en fait inférieurs à leur valeur réelle. Cette donnée est importante car un projet d’une telle ampleur est nécessairement coûteux, ce qui n’est pas sans pouvoir affecter l’opinion. C’est ainsi par exemple que le conseiller municipal socialiste Eugène Leprince refuse de voter les crédits dévolus à cette opération, arguant notamment qu’il n’est « pas partisan de l’augmentation des impôts ». Pourtant, quelques semaines plus tard, lors de la séance du conseil municipal du 21 février 1911, Eugène Maniez – lui aussi élu socialiste – se félicite de la manière dont ce dossier est géré et avance que ce projet de nouvelle caserne ne coûte que 800 000 francs à la commune alors que « bien des villes ont alloué deux ou même trois millions dans des cas identiques ». Mieux, c’est au prix moyen d’un franc le mètre carré qu’ont été acquises les parcelles alors que, quinze ans plus tôt, « l’administration départementale payait un terrain contigu, également important, pour l’emplacement de la prison, au prix de 2,40 francs le mètre ». De plus, l’élu précise qu’à cette époque le quartier « n’était pas pourvu de rues, d’habitations, d’installation de gaz, d’eau et d’égouts, comme il l’est à présent ». Mais l’opération est également intéressante sur le plan financier pour les militaires. En effet, la déclaration d’utilité publique permet à la ville de contracter un emprunt de 1 030 000 francs, somme nécessaire à l’acquisition foncière ainsi qu’au paiement d’une subvention au ministère de la Guerre « à titre de fonds de concours » pour la construction de la caserne.

Celle-ci se double par ailleurs d’un ambitieux plan d’urbanisme. En effet, la nouvelle canalisation d’eau destinée à alimenter la future garnison permet de mieux desservir la zone d’habitation comprise entre le faubourg de Nantes et la route de Châtillon, jusque-là pénalisée par des installations de trop faible capacité. Pour desservir la future caserne, une nouvelle voie est percée. Devant initialement rappeler le souvenir du général Brun, du nom du ministre de la Guerre ayant permis la réalisation du projet, cette rue est finalement baptisée en 1913 en l’honneur du général Margueritte, mort des suites de blessures contractées lors de la bataille de Sedan, en 1870. C’est d’ailleurs cette domination de voie qui donnera son nom au nouveau quartier. Au final, ce sont donc 13,52 hectares de terrain qui sont remis le 1er septembre 1911 par la ville au ministère de la Guerre pour construire cette nouvelle caserne… dont ne sait pas encore de quelle unité elle sera la garnison ! En effet, les différentes pièces liées à ce dossier, documentation conservée aux Archives municipales de Rennes, confirment que l’on croit d’abord accueillir des artilleurs, puis des cavaliers.

La différence peut paraître anecdotique, et pourtant elle n’est pas sans incidences car une garnison est avant toute chose, pour une commune, une source substantielle de revenus. Et c’est d’abord sous forme de rentrées fiscales que se matérialisent ces retombées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Rennes pose comme condition sine qua non à ce projet une redéfinition des limites de l’octroi, afin que celui-ci englobe la nouvelle caserne. L’armée française de 1914 est en effet essentiellement hippomobile. Dans un régiment d’artillerie de campagne, chaque pièce de 75 est tractée par des chevaux qui doivent être nourris, ce qui implique des kilos de fourrage qu’il faut chaque jour faire venir dans les murs de la ville… et donc autant de droits d’octroi. Un détail qui n’est pas anodin lorsqu’on sait qu’un régiment d’artillerie représente environ 535 chevaux, une unité de cavalerie 680, et que le foin est taxé à hauteur de 6 francs la tonne. Au total, c’est bien un minimum de 40 000 francs de recettes d’octroi qui, annuellement, est escompté par la ville.

Mais un régiment, c’est aussi l’ensemble des hommes qui servent sous son uniforme. Et c’est précisément là que l’arrivée en la caserne Margueritte d’un régiment de cavalerie, en l’occurrence le 24e Dragons en provenance de Dinan, plutôt qu’une unité d’artillerie, a de l’importance. Et c’est d’ailleurs ce que ne manque pas de rappeler le maire Jean Janvier en avril 1913, lors d’une visite dans la sous-préfecture des Côtes-du-Nord :

« Dinan ne perdra pas au change, cela a été dit et redit, en voyant un de ses régiments de cavalerie remplacé par un régiment d’artillerie. Ce dernier a peut-être moins de chevaux, mais il a plus d’hommes, et reçoit, chaque année, beaucoup plus de réservistes et de territoriaux ; il a en outre plus de sous-officiers mariés habitant en ville, etc. »

Autrement dit, c’est aussi en emplois induits que se mesure l’impact économique de l’implantation d’un régiment dans une ville de garnison. Le président de la Chambre de commerce de Rennes ne s’y trompe d’ailleurs pas en affirmant en février 1909 que « tout le monde sait en effet que les officiers et les soldats d’un régiment ne cessent de dépenser dans la ville où ils sont stationnés ». Ajoutons d’ailleurs qu’un tel constat n’est alors pas rare. En effet, en 1912, le syndicat d’initiative de Paramé prévoit d’initier des démarches auprès du général commandant la garnison de Saint-Malo pour que les officiers du 47e régiment d’infanterie soient autorisés à venir s’installer dans le quartier de Rochebonne, afin que ceux-ci « puissent séjourner dans notre commune et favoriser ainsi les intérêts de nos commerçants ».

Mais dans cette France de l’aube du 20e siècle, où l’armée est un pilier essentiel de la société, l’obtention d’un régiment n’est pas uniquement importante d’un point de vue économique et commercial. C’est aussi une question de prestige. Et l’enjeu pour Rennes est de taille puisque, déjà pourvu d’un régiment d’infanterie et de deux d’artillerie, le siège du 10e corps d’armée n’héberge aucun cavalier. Or, en accueillant le 24e Dragons, le chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine conforte sa réputation et son rang parmi les plus importantes places militaires de l’Hexagone.

Mais le 1er août 1914 sonne à Rennes comme ailleurs en France le tocsin de la mobilisation générale… et par la même occasion le glas des projets entourant le quartier Margueritte. Car si des bâtiments sont édifiés par l’autorité militaire, ceux-ci ne correspondent pas aux plans initiaux. Ainsi, la dimension hippique de cette garnison ne tarde pas à disparaître, la cavalerie étant par ailleurs profondément restructurée par la réalité de la guerre moderne, désormais fondée sur le moteur. C’est là le point de départ d’un long imbroglio juridique et financier entre la Ville et l’État, la municipalité rennaise réclamant la rétrocession d’une partie des terrains et le remboursement de la moitié de la subvention allouée.

Après la Première Guerre mondiale, la France est en effet financièrement exsangue et le Ministère de la Guerre est forcé à de drastiques réductions budgétaires qui se traduisent par de multiples dissolutions d’unités et la vente de nombreux bâtiments. C’est ainsi qu’à Rennes, par exemple, la municipalité acquiert la caserne Saint- Georges, dévastée par un incendie en août 1921. Mais le dossier de la caserne Margueritte reste, lui, en suspens.

En effet, au début des années 1930, une partie non utilisée des terrains est cédée par l’autorité militaire à la Société bretonne d’habitations à bon marché « pour la construction de logements de sous-officiers de carrière mariés », transaction qui déclenche un vif contentieux avec la municipalité. Jean Lemaistre, premier édile de Rennes à l’époque (entre 1929 et 1935), est en effet furieux que le ministère de la Guerre puisse retirer de cette vente un profit alors que la transaction porte sur des terrains cédés par la ville dans le but de construire une caserne qui, au final, n’est jamais sortie de terre. Pour autant, bien que n’accueillant aucun conscrit, le quartier Margueritte n’est pas vide. Au contraire, s’y trouvent de nombreux dépôts de matériel et d’essence, des hangars à chars, divers locaux techniques ainsi que certains services administratifs. Plus que les considérations juridiques liées à la convention signée en 1910, c’est sans doute cette réalité qui empêche qu’un accord soit trouvé entre la commune et le ministère de la Guerre.

Mais, même plus de quinze ans après la fin de la Première Guerre mondiale, une garnison demeure pour une ville un réel août, et c’est précisément cette réalité qui offre une sortie de crise. En effet, lorsqu’en 1936 le ministère de la Guerre envisage l’implantation à Rennes de trois pelotons de gardes mobiles sur l’emplacement du quartier Margueritte, la municipalité accepte bien volontiers de renoncer à sa demande de rétrocession pour ne finalement se contenter que d’une petite parcelle inoccupée et d’une indemnité de 120 000 francs, au titre d’une participation aux frais de percement du boulevard Clemenceau. Ironie de l’histoire, c’est François Château qui, en tant que maire, clôt le dossier. 25 ans plus tôt, alors qu’il n’est qu’un jeune entrepreneur en maçonnerie installé à Granville, dans la Manche, c’est lui qui perce la rue du général Margueritte qui ne tardera pas à donner son nom à un long contentieux entre la ville de Rennes et le ministère de la Guerre.

Pour autant, cet accord ne marque pas la fin de l’histoire mouvementée de ce quartier, bien au contraire. Plongés dans les affres de la Seconde Guerre mondiale, la caserne et les terrains adjacents servent de camp aux Allemands qui y internent notamment des prisonniers de guerre coloniaux et alliés. Un certain nombre d’entre eux comptent d’ailleurs parmi les victimes du convoi dit de Langeais, lorsque l’occupant évacue la Bretagne au début du mois d’août 1944. Et la Libération venue, ce sont des sinistrés des bombardements qui s’y entassent, notamment en provenance de la petite cité martyre de Bruz, complètement rasée par les alliés le 8 mai 1944. Les longues baraques au toit de tôle ondulée sont désormais divisées en autant de logements familiaux qui sont occupés jusque dans les années 1950. Car ce n’est qu’après 1960 que la caserne Margueritte retrouve son usage initial, en accueillant notamment l’état-major de la IIIe région militaire. Plus de civils, mais toujours pas de cavaliers dans cette caserne rennaise à la bien tumultueuse destinée.