ou l’invention des

« universités-en-réseau »

Au moment où les universités deviennent de plus en plus autonomes, se restructurent et s’engagent dans des processus de regroupements, de fusions et de création de « pôles d’excellence-à-taille-internationale », à un moment où bon nombre d’entre elles rêvent de places honorables dans les hit-parades mondiaux et classements en tous genres, on peut s’interroger sur ce que furent ces processus d’essaimage réalisés autour des universités de Nantes et de Rennes, leurs péripéties, leurs natures et leurs objectifs espérés.

On peut faire remonter la politique d’essaimage de l’université de Rennes aux années 1950-1960, quand ses Facultés participent, dans les Pays de la Loire, à Angers, tout d’abord, mais surtout à Nantes, ensuite, à la création ou à l’animation de nombreux Instituts, Écoles et Centre d’enseignement supérieur (en droit, lettres, sciences…) qui allèrent puissamment contribuer à la « re-naissance » de l’université de Nantes (1962). Juste retour des choses quand on sait que deux siècles auparavant, une grande partie des institutions universitaires nantaises avaient fermé leur portes et migré vers Rennes.

En Bretagne, c’est vers les années 1960 que l’université de Rennes commence à tisser une toile qui va finir par recouvrir tout le territoire de Bretagne… Elle commence par Brest, là où, depuis longtemps, les Brestois (appuyés par d’illustres Quimpérois) affichent leur volonté de ne plus suivre leurs études dans la capitale bretonne, ville bien trop lointaine pour eux et qu’ils jugent « arrogante »: tous les chemins ne doivent pas mener à Rennes! Au début, Rennes crée à Brest des formations de premier cycle en sciences (1959), en droit et en lettres (1960)… et compte bien étendre encore plus son influence quand les événements de mai 68 font sauter les tutelles rennaises, et quand la loi Edgar Faure conduit à la mise en place d’une université de plein exercice, l’université de Bretagne occidentale (UBO). Sans plus attendre, cette jeune université entame son propre processus de délocalisation, tout d’abord, vers Quimper (avec la création d’un département d’IUT, l’extension de la Faculté des lettres, puis l’ouverture de nombreuses formations dans les domaines scientifiques, des sciences humaines) ; plus tard, elle essaime vers Lorient, avec la tentative d’implantation d’une capacité en droit (1973), la création d’un département d’IUT (1973), le lancement (avorté) d’un Deug math-physique, la création d’un centre juridique et économique (1975) et d’un Deug de sciences (1990); enfin, plus récemment (2000), elle s’est étendue vers Morlaix (et Saint-Pol-de-Léon) en participant à l’essor d’un IUT et de nombreuses formations professionnelles.

Après l’ouest, le sud… Rennes crée à Vannes, dès 1966, ce qui allait devenir par la suite l’École de droit et de sciences économiques, puis un département d’IUT (1969)… Dès leur constitution (1969), les deux nouvelles universités rennaises poursuivent leur marche vers Vannes, avec la création d’un Deug science (1990), de sciences économiques (1993), d’un IUP…, mais aussi vers Lorient: Rennes 1 y crée un Deust matériaux (1990), Rennes 2, un Deug LEA (1990) et des formations d’histoire et de langues… Les effectifs des sites de Vannes et Lorient, ainsi courtisés par trois universités, sont alors jugés assez importants pour que ce qui fut dénommé « Pôle universitaire de développement » devienne l’université de Bretagne Sud (1994). Et comme des grandes soeurs, celle-ci se transforme rapidement en « université porteuse », en parrainant la création d’un IUT à Pontivy.

C’est enfin par le nord que les universités rennaises finissent (provisoirement?) de tisser leur toile, après avoir déjà créé un IUT, dès 1970, à Lannion. D’importantes antennes sont ainsi ouvertes à Saint-Brieuc, en droit (1987), en lettres (1991)… mais aussi à Saint-Malo (avec la création d’un premier département d’IUT en 1997), sans compter les soutiens apportés aux formations professionnelles et centres de recherche spécialisés à Dinard, Fougères…

La nouvelle université de Nantes a vite partagé les mêmes soucis d’expansion que les Rennais, mais plus tard, en affichant une volonté clairement définie de délocalisation au profit de deux centres, pour en faire de véritables pôles ancrés dans la réalité socio-économique des villes d’accueil : le centre de Saint-Nazaire, pour commencer, où, après la création d’un IUT dès 1970, plusieurs formations de premier, puis deuxième cycle sont progressivement ouvertes dans des domaines aussi variés que les sciences économiques et de gestion, les sciences et techniques, le génie civil, les biotechnologies marines…

C’est ensuite, à la fin des années 1980, vers La Rochesur- Yon, que l’université de Nantes poursuit son expansion, en développant plusieurs formations dans les disciplines littéraires, du droit, de l’aménagement du territoire…, ainsi qu’en créant un IUT et en implantant une antenne de l’IUFM…

Depuis une cinquantaine d’années, cet étalement des universités de Nantes et de Rennes sur leur territoire a fait que désormais la quasi-totalité des villes d’importance de l’Ouest abrite des antennes universitaires (sans compter les antennes aussi implantées par quelques universités parisiennes, publiques ou privées, ni les délocalisations de l’université catholique d’Angers à Saint-Brieuc, Guingamp, Vannes, La Roche-sur-Yon…). Il faut dire ici que tous ces processus d’essaimage se sont effectués de façon quelque peu désordonnée, parfois préparés quasiment dans le secret, sans concertation entre universités, et souvent même sans que l’État en soit véritablement informé. Et quand il l’était, il se dépêchait de proclamer qu’il était nullement question qu’il engage le moindre financement pour ces antennes qu’il considérait comme « sauvages » (sic), sauf pour les IUT, qui ont d’ailleurs souvent ouvert la voie aux délocalisations et pour lesquels existait un plan national… que, du reste, bon nombre de notables se sont toujours empressés d’influencer en fonction de ce qu’ils considéraient comme étant de l’intérêt des forces économiques locales…

Résultat de toutes ces pratiques: bien peu de cohérence entre toutes ces implantations sur les sites secondaires, et même beaucoup de rivalités et de concurrence: Vannes voulait conforter son existence par rapport à Rennes, Nantes et surtout Lorient qui, à son tour, voulait affirmer ses fonctions de ville principale du Morbihan; Quimper se devait de réagir par rapport à Brest, sa rivale de toujours, ne seraitce que pour faire oublier quelques occasions perdues; pour l’UBO, il s’agissait d’étendre son champ d’influence par rapport à une université rennaise beaucoup trop prétentieuse: n’a-t-on pas vu deux Deug sciences, créés par deux universités, distants de moins de 50 km? Quant à l’université catholique, elle s’est manifestement installée dans l’Ouest sans se préoccuper des politiques des autres universités et sans définir sa carte de formation par rapport aux antennes universitaires déjà implantées!

Pourquoi avoir ainsi essaimé? Était-ce bien utile de s’engager dans cette voie? Questions qui ne sont pas sans intérêt quand on proclame partout que les délocalisations, en dispersant les forces des universités, n’ont fait qu’accroître leur banalisation et porter atteinte à leur image; par ailleurs, quand on dit qu’il y a des difficultés à lier une politique de formation très diversifiée et des forces de recherche tendant, au contraire, à se regrouper ; quand on avance, enfin, rien ne peut se faire dans l’enseignement supérieur sans qu’une certaine « masse critique » ne soit atteinte: finalement, on se trouve toujours ramené à choisir entre les fameux couples polarisation – efficacité ou dispersion – inefficacité… En tout cas, pour beaucoup aujourd’hui, la baisse constatée et surtout (soi-disant) anticipée des effectifs universitaires, ainsi qu’un certain désenchantement par rapport à des formations considérées comme trop générales, constituent de solides prétextes pour prôner la fin des processus d’essaimage, et même revenir sur certaines délocalisations qui pourraient être en péril: finie la mode des « universités cantonales »! Nombreux sont désormais ceux qui plaident pour une reconcentration des forces…

En fait, pour expliquer la création des sites secondaires et quelque peu justifier leur maintien, voire soutenir leur expansion, il faut se rappeler les motifs (et prétextes) qui ont présidé à leur naissance. Ceux-ci sont nombreux, variés et surtout variables selon les acteurs concernés. Si on peut ici retenir trois séries d’explications traditionnellement avancées (liées à la démographie, à la démocratie et au développement local), on peut difficilement soutenir qu’elles ont toujours correspondu aux motivations profondes de ceux qui les énonçaient.

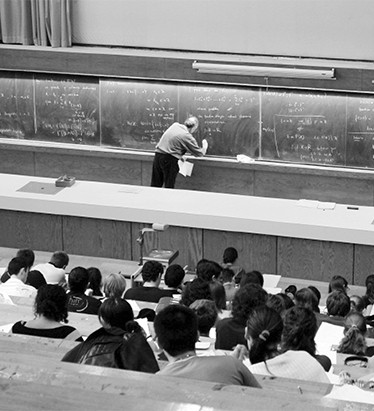

À l’origine, et de tous côtés, on a avancé que la création de sites délocalisés devait, avant tout, permettre de mieux faire face à l’énorme pression démographique exercée par l’arrivée de nombreux enfants du baby-boom, mais aussi par l’envolée des taux de scolarisation et la soif de formations supérieures fortement ressentie dans tout l’Ouest; ainsi confrontés à la massification croissante des universités, bien des responsables avaient pour préoccupation centrale de faire face à cet afflux de populations étudiantes dans les meilleures conditions, en décongestionnant les villes-centres menacées d’asphyxie et en contenant les risques d’explosion des palais universitaires… Quelques années plus tard, on s’aperçoit que les délocalisations ont effectivement apporté un peu d’air aux universités et permis d’accueillir des centaines d’étudiants qui, sans elles auraient dû rejoindre les amphis surchargés des universités-mères, au moins au niveau du premier cycle. Le constat est d’autant plus intéressant qu’en même temps que les sites délocalisés universitaires s’installaient, on voyait se développer autour d’eux bon nombre d’autres structures (non-universitaires) d’enseignement supérieur, de statut public, privé, consulaire…, sans contrat ou non avec l’État, et qui, du fait de l’importance des étudiants qu’il accueillaient, contribuaient aussi à désengorger les villes-centres.

Il faut toutefois relativiser le pouvoir rééquilibrant des formations universitaires délocalisées : bon an, mal an, elles n’ont toujours représenté que 10 % à 15 % des effectifs universitaires régionaux, ce qui est encore bien peu. Evidemment, ces pourcentages seraient différents, en Bretagne, si les sites de Lorient et Vannes n’avaient donné naissance à une université-mère…

Participer à la démocratisation de l’enseignement supérieur a toujours été aussi une deuxième préoccupation affichée par les responsables locaux : les formations délocalisées sont, par nature, proches des étudiants, donc moins onéreuses et d’accès plus facile. C’est l’argument de la démocratisation par dispersion… Effectivement, analysant cette démocratisation sous l’angle des conditions d’inscription à l’université et du renforcement de l’égalité des chances, bon nombre d’études révèlent que les délocalisations ont attiré des lycéens en grand nombre, mais principalement originaires de la ville ou du département concernés ; qu’elles ont aussi facilité l’accès aux études supérieures à une population originaire de milieux sociaux, en moyenne, moins favorisés que ceux de la population inscrite dans les universités- mères ; à preuve, le fort taux d’étudiants boursiers dans les sites secondaires ; qu’elles ont enfin attiré vers l’université bon nombre de jeunes qui, sans elles, n’auraient jamais franchi le seuil d’une Faculté (ou d’un IUT) : « l’effet-proximité » a été déterminant dans l’accès à l’université. En revanche, la contrepartie de cet effet, c’est que le choix des formations a été restreint, la carte des cursus possibles étant, par nature, forcément réduite dans les succursales des universités ; de ce fait, bien des étudiants se sont trouvés engagés dans des voies qui, faute d’être celles qu’ils souhaitaient le plus, sont apparues comme celles qui semblaient le moins s’écarter de leurs goûts. Ce qui a pu faire dire qu’en matière de démocratisation, un plus large soutien aux politiques de mobilité aurait été préférable à une répartition plus équilibrée des formations sur le territoire régional.

Mais, il ne suffit pas de s’inscrire pour réussir: lorsque la démocratisation est analysée cette fois sous l’angle de la réussite scolaire, toute évaluation trop générale devient impossible: si, globalement, il apparaît que les étudiants des sites délocalisés ne sont pas du tout désavantagés par rapport à leurs collègues des villes-mères, il subsiste quand même un fort « effet-site », en ce sens que la qualité des performances varie largement selon la nature de chaque succursale universitaire, son organisation et ses moyens…

On a toujours beaucoup demandé aux universités : accueillir, former, chercher… Alors, pourquoi ne pas leur demander (aussi) de participer au développement des territoires ? C’est incontestablement cette troisième ambition qui a de plus en plus souvent animé les créateurs de sites délocalisés… Au début, cette perspective n’était pas évidente: devenir ville universitaire, c’était surtout « vouloir faire comme les autres », se donner une image de modernité, rivaliser avec les capitales universitaires, prédatrices de toutes les fonctions supérieures… et retenir une jeunesse qui fuyait… Du reste, du moins dans les premier temps des politiques d’essaimage, il n’était même pas tout à fait exact de parler de « délocalisations », en ce sens où la création de formations, dans une ville moyenne, ne s’accompagnait pas de la fermeture équivalente de ces formations dans la ville centrale. Il valait mieux parler de « doublons », avec des formations uniquement cantonnées aux premiers cycles. Surtout que les souhaits des universitaires étaient précisément que le contenu et les modalités des examens dans les sites annexes soient les mêmes que dans les villes centrales… Exception doit être ici faite pour le site de Saint-Nazaire (et à un moindre degré pour ceux de Quimper et La Roche-sur-Yon) où, dès le départ, des formations nondispensées dans l’université d’origine ont été développées. Il s’agissait cette fois d’une véritable démarche de complémentarité.

Progressivement, cette conception un peu restreinte des délocalisations, celle du « doublonnage » s’est estompée au profit d’une tout autre perspective, celle qui voyait dans la création de sites universitaires un moteur du développement économique, social et culturel local, surtout à un moment où conscience était de plus en plus prise par tous que les investissements immatériels allaient jouer un rôle essentiel dans les stratégies de croissance urbaine… Deux mouvements ont alors conforté cette vision intégratrice: d’une part, la création de formations de plus en plus originales dans chaque site, dans des créneaux spécifiques et souvent à fortes orientations professionnelles; d’autres part, la poursuite de formations au-delà du premier cycle, articulant souvent celles-ci avec l’essor d’équipes de recherches spécialisées et de pôles de transfert de technologie en phase avec les activités locales, le tout en relation avec les grands centres universitaires.

Désormais, dans les sites délocalisés, le développement d’implantations universitaires représente le nécessaire ticket à payer pour entrer dans la société de la connaissance, pour former les personnels, pour créer des minipôles d’excellence autour desquels vont s’articuler toutes les politiques de production, formation, recherche… dont le tissu local va avoir besoin. Bref, la délocalisation, c’est l’élément essentiel pour renforcer la compétitivité d’un territoire. Ce credo est clairement décliné dans tous les plans de développement, plaquettes et dépliants des villes de l’Ouest… Dans le même temps, ces considérations socio-économiques se sont mises à peser de plus en plus lourd dans la carte de formations des sites délocalisés, celle-ci résultant d’un subtil clivage entre, d’une part, les souhaits d’un très grand nombre d’accroître les capacités d’accueil dans des formations générales, à très fortes demandes (privilégiant le droit, les lettres, les langues…) et, d’autre part, les désirs des aménageurs locaux de développer une plus grande synergie entre les enseignements et les besoins directs du système productif (privilégiant plutôt les formations scientifiques et techniques): la vieille théorie « adéquationniste » qui voudrait que n’aient à faire dans le développement des territoires que les formations « utiles » aux besoins locaux n’est pas morte!

Globalement, malgré les dysfonctionnements et les désillusions enregistrées au regard d’attentes parfois disproportionnées, les délocalisations ont assez bien joué, dans le développement local, le rôle qu’on pouvait espérer. Evidemment, si on peut mesurer, de façon assez précise, les effets directs de ces implantations, en termes d’emplois, de rentrées fiscales…, à partir des investissements réalisés, des salaires versés ou des dépenses des étudiants réalisées… en revanche, on peut difficilement rendre compte de tous leurs effets indirects.

Mais, incontestablement, l’existence d’un site d’enseignement supérieur dans les villes moyennes a accru leur attractivité, permis de forts rapprochements entre certaines structures d’enseignement et le tissu économique local, et favorisé la construction de pôles technologiques, aux allures et finalités très variables selon les sites. L’enjeu des délocalisations n’est plus tant l’étudiant que l’animation locale, la production et le transport de savoir, en lien avec les vocations affirmées du territoire. L’histoire des délocalisations dans l’Ouest, ne devientelle pas avant tout celle des rapports entre l’Université et l’animation des territoires ?