À plus de 80 ans, Paul Lancelot a gardé fière allure. On est tenté d’attribuer à son métier de typographe, l’espèce de solidité et de modestie qui émanent de sa personne. Parfois des éclats de rire transpercent sa voix quand il évoque cette vie ancienne qui lui semble si loin aujourd’hui. Car aucun autre métier n’a connu à ce point les ruades du temps. Comme tous ceux de sa génération, ouvriers du livre durant la seconde moitié du 20e siècle, Paul Lancelot a vécu toutes les étapes d’une révolution technique, donc humaine, totalement imprévue : partant du plomb pour arriver au numérique, de la composition à la main (quasiment comme au temps de Gutenberg) à l’écran informatique en passant par l’usage de la linotype. Son histoire c’est aussi celle de la mort d’un métier, de la disparition d’une tribu qui marqua très fortement la ville de Rennes durant cinq siècles.

En ce jour de janvier, Paul est assis dans le salon « historique » de l’immeuble de Ouest-France, rue du Pré-Botté. Là, sous les portraits d’Emmanuel Desgrées du Loû et de l’abbé Félix Trochu, les deux fondateurs de L’Ouest-Eclair en 1899, il témoigne pour l’histoire. Son histoire à lui commence en 1947, le jour où il est embauché à Ouest-France. « C’est ici même dans cette salle que j’ai passé l’examen, s’amuse-t-il. J’avais 15 ans. Après l’école primaire à Saint-Yves, j’avais fait deux ans de collège technique pour devenir ajusteur. Mais un jour, ma mère qui était femme de ménage au journal m’a dit qu’il y avait un concours pour devenir typographe. J’avais déjà visité Oberthur, cela m’intéressait ». Paul réussit l’épreuve et le voilà embauché comme apprenti pour quatre ans, plus deux ans de « demi-ouvrier », dans une entreprise qui cultive la fibre familiale. Ainsi, avant sa mère, la grand-mère de Paul avait été employée pendant 32 ans à L’Ouest-Éclair, au service des expéditions qu’on appelle « les expés » dans le jargon maison.

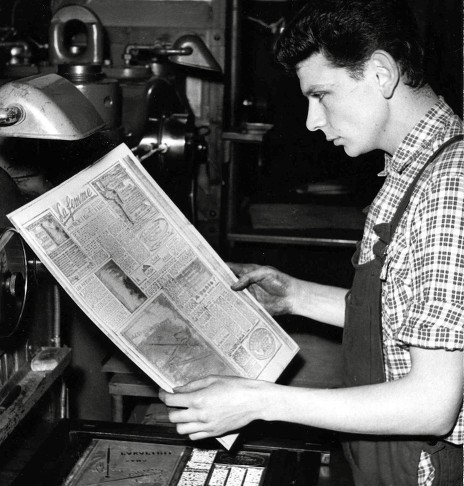

Attention, dans un premier temps, l’apprenti ne travaille pas directement pour le journal mais à l’Imprimerie Bretonne laquelle « occupe à l’époque les deux-tiers de la surface du Pré-Botté ». C’est une grosse imprimerie commerciale, n° 2 à Rennes après Oberthur : on y fabrique des affiches, de la publicité, on y imprime des hebdomadaires. D’emblée « le climat de l’atelier m’a bien plu et je l’ai toujours aimé ». Le jeune homme se forme au métier « sur le tas », par compagnonnage : « j’apprends la disposition de la casse typo », « j’apprends à lever la lettre, c’est-à-dire à prélever un caractère de plomb dans une casse et à le mettre sur le composteur ». Il passe par la réalisation de toutes sortes de travaux, des choses compliquées comme des manuels d’arithmétique. Il n’a pas oublié « la mise en page d’une thèse sur les tuyaux de drainage. On pouvait passer alors plusieurs heures sur une page. Manuellement, c’était intéressant ».

Un jour l’apprenti est mûr pour franchir la porte qui sépare l’imprimerie commerciale du journal. Là, grouille un autre monde. C’est l’ambiance de la presse. On peut y travailler de nuit et le dimanche. Surtout, c’est un travail « linéaire, une chaîne de fabrication avec des passages obligatoires. On est tributaires les uns des autres ». Cela explique aussi que dans l’atelier, « il y ait une bonne cohésion. » Et, ajoute Paul, « les apprentis y sont considérés ».

Au journal, on fabrique du texte et contrairement à l’imprimerie commerciale, pas question de se laisser aller à des fantaisies typographiques. Tout est minuté, le texte est produit à un rythme d’enfer sur des linotypes. Ces engins sont un mélange de machine à écrire avec 90 caractères et de petite fonderie composant instantanément des lignes de plomb (ligne de 32 caractères). Derrière chaque linotype (il y en a une soixantaine), se trouve un linotypiste. Paul devient « lino ». Il apprend tout seul sur un clavier aveugle et atteint très vite le rythme standard de 120 lignes à l’heure. C’est un peu fastidieux. Les années passant, on instaure un « système de surproduction » de 160 lignes à l’heure. Et même si Paul atteint les 200 lignes, il avoue que « ça ne l’emballe pas trop ». Alors de temps en temps il se propose pour remplacer les typos, c’est-à-dire les metteurs en page. « Je suis passé de nuit pour me baigner dans cette ambiance que j’aimais bien. La nuit, ce qui prime, c’est l’horloge. C’est plus dynamique, le temps passe plus vite ». L’obsession du temps. Le temps perdu quand les correcteurs ont repéré une faute, qui exige qu’à chaque fois le typo doive recomposer la ligne complète. Le temps qui manque quand sur la morasse, sorte de carton avec lequel on moule la page effectuée, le journaliste découvre une bourde ou une coquille et qu’il est trop tard pour modifier cette page car pas question pour les « gros bras » des rotatives d’attendre une minute de plus.

Les années passent. Au milieu des années 60, « on comprend que tout va changer ». À la fin de cette décennie, Paul qui est devenu chef du service de saisie, se trouve en première ligne. « Cela bougeait constamment et cela me plaisait, même si je dois admettre que quand on a travaillé dans le plomb, on en a toujours un peu qui reste sous ses godasses. » En 1969, un premier ordinateur arrive : « on a commencé à composer les textes au kilomètre », désormais c’est l’ordinateur dévidant une bande perforée qui fait le travail de justification, c’est-à-dire l’alignement et les coupures de mots en fin de ligne. Au départ, les bandes perforées sont acheminées à Paris par le train pour que IBM les traite…

Des pratiques séculaires disparaissent, l’opposition des salariés est naturellement vive, par exemple quand ils voient arriver les premières « opératrices de saisies », ces clavistes qui ne sont pas issues de la « culture du Livre » et qui bientôt composeront tous les textes au rythme de 350 voire de 500 lignes par heure. Ultime étape, aujourd’hui ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont devenus les compositeurs de leur propre prose.

Ah, les journalistes ! Pendant des décennies la corporation du livre et celle des « rédacteurs » ont vécu un tandem indissociable à la fois complice et rival. « Nous étions deux mondes différents, nous n’étions pas dos à dos mais face à face car ensemble nous affrontions chaque jour l’imprévu et chaque soir nous avions un challenge à remporter », analyse François Lemarié, ancien journaliste en retraite depuis le début des années 80 et ami de Paul Lancelot. Deux mondes quand même : d’un côté, la rédaction un peu brouillonne qui s’efforce de livrer une copie propre au lino, « mais à l’époque, après-guerre, tout était écrit à la main et les textes étaient parfois difficiles à déchiffrer pour les linos ». De l’autre côté, des linos et des typos formant un milieu de travail structuré et organisé.

Quant à remettre la copie en temps et heure, cette obsession, la rédaction est souvent prise en défaut par les gars du Livre. « À une certaine heure, il nous fallait aller au charbon, admet François Lemarié, je veux dire pousser la porte de l’atelier à l’époque peu accueillant à cause de l’air pollué, de la température élevée et du bruit infernal. Dur pour nous qui sortions du grand calme du service rédactionnel où le silence n’était rompu que par les cloches de l’église Toussaints ou bien par l’unique téléphone qui dans les années 46-47 était à notre disposition ».

L’ancien journaliste n’a pas oublié que durant ces décennies, le Livre « dominait un peu » la rédaction. D’abord parce que les linos, typos et rotativistes étaient plus nombreux que les journalistes. « Mais surtout, ils se battaient bien syndicalement et avaient l’oreille de la direction. Ils obtenaient régulièrement des augmentations de salaires dont la rédaction était bénéficiaire. » C’est aussi ce « rapport de force » entre les deux confréries que la révolution technique a balayé. Aujourd’hui « la rédaction a retrouvé le pouvoir », estime François Lemarié. « Les journalistes se sont débarrassés du carcan de la fabrication, ils sont devenus eux-mêmes techniciens et programment désormais leurs pages avant de commencer à écrire ».

Paul Lancelot tempère d’une moue l’idée d’un fossé entre les deux camps, entre les deux métiers, insistant sur le fait que « l’ambiance a toujours été bonne et faite de respect mutuel. » Son copain François l’admet volontiers : « Rennes était une ville provinciale, typos ou journalistes, nous habitions tous le centre-ville, nous nous connaissions tous, nous avions des liens de quartier ».

L’esprit de communauté autour de la « maison », car c’est ainsi que les salariés désignaient l’entreprise Ouest-France, était bien réel. « Il y avait l’Uasof – l’Union amicale sportive de Ouest-France – avec ses nombreuses sections sportives ou culturelles qui faisait que nous nous retrouvions à l’extérieur toutes catégories confondues ».

Paul pourrait encore nous parler des farces que l’on se faisait à l’atelier, du goût du calembour niché dans les textes, des départs en retraite où l’on pavoisait les rotatives et les linotypes, des petits coups pris ensemble après le boulot dans les cafés du quartier, autant de bons souvenirs d’une sociabilité qui s’est sans doute un peu estompée à partir de 1972, quand le journal a quitté le Pré-Botté et migré dans la zone industrielle de Chantepie.

Paul Lancelot a terminé sa carrière à Ouest-France en 1991. Le petit apprenti de l’après-guerre était devenu chef d’exploitation de la composition-correction avec une équipe de 160 personnes réparties entre Rennes et les départements. Jaugeant les évolutions, il admet benoîtement qu’« au final, tout s’est passé dans une bonne entente ».

Il note aussi sans nostalgie que la période charnière marquée par les changements de métiers dans la presse est bien terminée. Aujourd’hui, « ceux qui arrivent sont totalement imprégnés du système ». Paul se console en remarquant qu’au fond, tout n’a pas disparu. Si l’informatique a tué le monde des typographes, il reste que « les informaticiens ont utilisé le langage typographique » pour concevoir leurs machines grâce auxquelles aujourd’hui chacun devient « à soi seul sa propre imprimerie ».