« Il ne suffit pas, pour construire une ville, de tracer des avenues et d’édifier des bâtiments. Outre une activité productrice dont on a vu la faiblesse, toute ville se définit par la prestation d’un certain nombre de services à la disposition tant des citadins que des habitants de la région. »

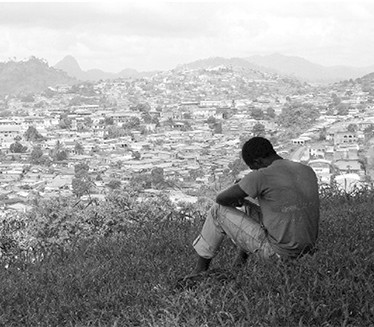

Quand, en 1981, le géographe français André Franqueville rédige les dernières lignes de son ouvrage Yaoundé, construire une capitale , il se demandait sûrement quel visage aurait au 21e siècle cette ville, dont il connaît le moindre kilomètre carré. Trente ans après la parution de son livre, qu’est devenue cette capitale, appelée la ville des sept collines?

Georges, la soixantaine fatiguée, mécanicien, est amer : « Les changements à Yaoundé, mais il n’y en a pas ! s’emporte l’ouvrier assis devant son échoppe dans le quartier dit de La casse. Je suis né ici et cette ville, j’ai l’impression que c’est de pire en pire, tout est vieux. On y vivait mieux avant. Maintenant, tout se dégrade. Les routes, la circulation, le logement, le coût de la vie, c’est devenu invivable. » Ces thèmes étaient déjà au coeur de la « faiblesse » analysée par André Franqueville.

Pourtant, Yaoundé est une capitale récente. Elle fête cette année ses 90 ans. C’est en effet en 1921 que l’administration française préfère Yaoundé à sa comparse du littoral, Douala, pour établir la capitale du Cameroun. Un choix stratégique pour se tenir loin des possibles invasions par l’océan. Mais un choix urbanistique exigeant du fait même de la géographie. Yaoundé, sise au sud de la province du Centre dont elle est le chef-lieu, est encerclée de collines et plateaux. Le mont Mbam Minkom, 1 295 m, domine fièrement. Quand les premiers explorateurs allemands s’aventurèrent dans cette contrée en 1888, ils eurent fort à faire pour pénétrer dans cette zone forestière dense, marécageuse d’Eset particulièrement vulnérable à la saison des pluies. Un relief composé de larges vallées, de nombreux cours d’eau, de végétation luxuriante... Un paysage naturel qui, aujourd’hui encore, rend complexe tout aménagement.

Mais comme toute capitale, il a bien fallu que les hommes se battent pour parer la ville des atours nécessaires à son rayonnement politique et administratif. Après une lente progression jusqu’en 1939, la ville se développe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour enfin prendre un essor spectaculaire au lendemain de l’Indépendance du pays en 1960. Le gouvernement d’Ahmadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun, lance un vaste programme de constructions. C’est la période des grands travaux où routes, ministères et logements sont construits pour accueillir les nouveaux Yaoundais. En 1957, année du premier recensement, la ville comptait un peu plus de 300 000 habitants. Aujourd’hui, selon les chiffres du Plan de déplacements urbains en cours de finalisation, ils seraient 2 millions pour 19 millions d’habitants dans tout le pays.

En six décennies, la ville a dû absorber un flux migratoire conséquent : des paysans venus des campagnes trouver des petits boulots ou fuir le conflit entre les colons et les rebelles de l’Union des populations du Cameroun (UPC)2 ; des jeunes diplômés arrivés en masse pour travailler dans les administrations ; des ouvriers venus rejoindre les industries locales liées à la culture du bois, du tabac, au travail du cuir, à l’abattage du bétail et à la fabrication de la bière.

De cette période datent les édifices les plus emblématiques de la ville, construits en dur, loin des matériaux usuels comme la brique, les nattes en palmier-raphia, la tôle ondulée ou encore le fameux et peu onéreux « potopoto » en argile latéritique. Les quartiers des banques dit de l’Hippodrome, du centre ville autour de l’avenue Kennedy, de Bastos prennent alors forme. Et leurs bâtiments au style futuriste de l’époque deviennent peu à peu les points de repères des habitants. « Ici, s’amuse un chauffeur de taxi, ne cherchez pas le nom des rues ! On se repère avec le nom des immeubles, des banques, des grandes entreprises. » La tour Torres, l’hôtel Hilton, le siège de la Société nationale d’investissements, la Banque des Etats de l’Afrique centrale, ou encore l’immense stade de football Ahmadou Ahidjo sont devenus les phares urbains d’une fourmilière vrombissante.

Savoir se repérer et patienter pourraient aujourd’hui être les deux qualités essentielles pour évoluer dans Yaoundé. Parce qu’après les grands travaux des années 1960 à 1990, la ville s’est plus engorgée que développée. La circulation y est souvent pointée comme l’un des problèmes critiques. À la Communauté urbaine de Yaoundé, le constat ne fait pas de pli. Selon le directeur des services techniques, « le transport intra-urbain va mal parce que l’objectif était de réduire le nombre de taxis en circulation et d’atteindre 50 % du trafic. » Mais problème, le bus, autre moyen de transport collectif, ne représente que 2 % contre 61 % pour les fameux taxis jaunes. Alors entre les quelque quatre mille taxis officiels déclarés et une autre moitié qui circulerait en toute clandestinité, sans oublier un parc privé de voitures en perpétuelle augmentation, Yaoundé bouchonne, sature, étouffe sous d’épais nuages de pollution.

Une situation critique à laquelle il faut ajouter les problèmes sanitaires liés à un ramassage des ordures en souffrance et un système d’assainissement à revoir. Preuve de cette déficience en eau potable, des centaines d’habitants sont morts d’une épidémie de choléra en début d’année. « Cette ville peut sembler chaotique pour qui ne prend pas le temps de la découvrir », regrette l’écrivain Patrice Nganang.

Car pour qui s’y laisse perdre, Yaoundé sait offrir un autre visage. Celui d’une cité à la vie grouillante, chaleureuse et colorée. Avec un secteur informel qui a pris ses quartiers le long des rues goudronnées et des ruelles en terre, la capitale bouillonne. Dès l’aube, les pousseurs, colporteurs, vendeurs de bananes plantains ou de mayok, le vin de palme local, opérateurs de téléphone, occupent le moindre mètre carré des sept arrondissements que compte la ville. À chacun de se faufiler, de dénicher la bonne affaire, de lire les dernières nouvelles sur les Unes des journaux épinglés dans les kiosques. Les marchés de la ville s’animent. Les étals de Mokolo, de Mfoundi, d’Essos du marché central se remplissent. À chaque site, sa spécialité. Ici, l’alimentaire. Là, le vestimentaire. Et ailleurs les produits manufacturés.

Et à chaque quartier ses clients. Car à Yaoundé, la ville s’est longtemps construite par regroupement ethnique. On arrivait à la capitale pour y retrouver un frère, un oncle. On logeait chez eux et puis on y construisait une case, une maison. Il y avait, par exemple, le quartier des immigrés de l’Ouest, les Bamiléké, celui de ceux venus du sud, les Ewondo, les Bane et les Eton.

D’ailleurs, bon nombre de ces quartiers ressemblent encore à des villages. Les animaux de basse-cour picorent dans les rues, les femmes cuisinent au pilon et mortier dans la cour des cases et la moindre parcelle est cultivée pour le maïs notamment. Mais cette vie de campagne en ville tend peu à peu à disparaître. « Le regroupement ethnique est moins vrai aujourd’hui, explique François-Xavier Luc Deutchoua, rédacteur en chef du quotidien Le Jour. Le métissage semble être la règle. Les conditions d’accès à la terre y sont sans doute pour quelque chose. Avant, le premier arrivé se taillait de vastes lopins de terre et favorisait l’installation de ses congénères. » C’était le principe du droit d’usage. Depuis quelques années, le plan directeur d’urbanisme devenant plus draconien, l’occupation des sols tend à devenir moins anarchique et les quelques deux cents ethnies que compte le pays se mélangent davantage.

Ce brassage vient aussi de la jeunesse qui aime, le temps de regroupements festifs, se retrouver dans des lieux dénués de tout communautarisme. Longtemps, les cinémas servaient de point de ralliement et de rencontres galantes. Il y eut, dans les années 80, jusqu’à huit salles comme l’Abbia, fermé il y a deux ans. Depuis, le petit écran, les magnétoscopes et maintenant les DVD piratés, vendus par milliers dans les rues, ont remplacé les salles obscures.

Désormais, les bars et cabarets, ouverts par centaines dans la capitale, sont devenus les derniers endroits à la mode. Un succès pour le moins anarchique. En avril dernier, le Syndicat national des exploitants de boissons accusait ainsi l’administration de « laxisme » dans la délivrance des autorisations d’ouverture3. La réglementation en vigueur, qui exige notamment que deux débits de boissons soient distants d’au moins deux cents mètres, est loin d’être respectée. Un laisser-aller qui pose, par exemple, des problèmes d’hygiène conséquents du fait de manque de toilettes publiques.

Mais cela n’empêche pas l’effervescence des nuits yaoundaises. Le soir, notamment sur la mythique avenue de la Joie, les jeunes aiment palabrer, flâner, danser, draguer. Jusque tard dans la nuit, Yaoundé résonne des tubes occidentaux, des rythmes endiablés du makossa ou des clameurs des stades du monde entier. Car le Cameroun, terre du ballon rond, lassée des égarements footballistiques de ses Lions indomptables, se passionne plus que jamais pour les championnats internationaux. Kouma, la trentaine pimpante et épicurienne, ne se lasse pas de cette vie nocturne: « Je trouve que Yaoundé vit bien le soir. Il y a plein d’endroits pour se détendre, boire un verre entre amis et danser. Les jeunes ont vraiment envie de s’amuser. Même si la vie est dure, il nous reste cette grande envie de rire ! »