aima le guillotiné

de Rennes

« Nous n’avions pas fini de nous parler d’amour.

Nous n’avions pas fini de fumer nos gitanes.

On peut se demander pourquoi les cours condamnent

Un assassin si beau qu’il fait pâlir le jour. »

En septembre 1942, un inconnu emprisonné à Fresnes pour vols, ancien légionnaire né en 1910 et portant le nom de Jean Genet, publie à compte d’auteur Le condamné à mort. Un long poème érotique et violent, corseté dans une métrique impeccable. Le détenu y adjoint ces mots : « J’ai dédié ce poème à la mémoire de mon ami Maurice Pilorge dont le corps et le visage radieux hantent mes nuits sans sommeil. En esprit je revis avec lui les quarante derniers jours qu’il passa, les chaînes aux pieds et parfois aux poignets dans la cellule des condamnés à mort de la prison de Saint-Brieuc. »

Eh bien, non. C’était la prison de Rennes. Genet se trompe. Et nous trompe. En tout cas affabule quand il prétend avoir connu Pilorge. Quand il écrit, par exemple:

« Chaque matin quand j’allais grâce à la complicité d’un gardien ensorcelé par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d’Apollon, de ma cellule à la sienne pour lui porter quelques cigarettes, levé tôt, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant : « Salut Jeannot du matin! »

Impossible. À la même époque Genet était détenu à la prison de Brest pour différents larcins. Il n’en fut libéré que le 17 janvier 1939 soit deux semaines avant l’exécution de Pilorge. Faut-il croire l’écrivain quand il écrit quelques années plus tard dans Miracle de la rose : « Lorsque j’eus à combiner un plan d’évasion pour sortir de la prison de Brest et faire fuir Pilorge de celle de Rennes, ayant à détruire des barreaux de fer, c’est d’abord aux acides que je pensai »?

Puissance de la littérature. Genet qu’obsèdent les mots, le mal et la mort, fantasme un Pilorge qui s’installe au coeur de son être, de son oeuvre. Le voyou rennais est son double lumineux et tragique. Jumeau charnel magnifié par la brutalité radicale de sa mort.

Le beau Maurice est partout chez Genet: dans Notre- Dame-des-Fleurs, premier roman publié en 1944, avec cette dédicace: « Sans Maurice Pilorge dont la mort n’a pas fini d’empoisonner ma vie je n’eusse jamais écrit ce livre. » Dans Miracle de la rose (1946) : « Quand me fut connue par le journal la mort de Maurice Pilorge, je rencontrai sur le boulevard de Clichy six potes à moi et à lui… » Dans Journal du voleur (1949) : « Maurice Pilorge, au visage si clair, matinal, agreste, était faux comme un jeton. Il mentait et trahissait en souriant tous ses amis. Je l’aimais. » Et ainsi de suite.

Genet n’a pas connu le meurtrier de Rennes. Mais il aurait pu le connaître. Leurs itinéraires sont parallèles. Jean est de quatre ans l’aîné de Maurice. Ils ont vécu les mêmes galères d’enfants abandonnés, à la dérive, voleurs, fugueurs, récidivistes. Ils ont pu se rencontrer par exemple à la colonie agricole de Mettray, près de Tours où ils ont séjourné vers les mêmes dates, en 1926. Une chose est sûre, la réputation de Maurice Pilorge a forcément atteint Genet par ouï-dire.

Né le 19 mai 1914 à l’Hôtel-Dieu de Saint-Malo d’un père maçon, le petit Maurice est élevé par sa grand-mère à Saint-Lunaire avant de rejoindre sa mère à Falaise où, veuve, elle a refait sa vie. À l’âge de 11 ans, le voilà déjà devant le tribunal pour avoir découpé vivants une poule et un poulet de son voisin, volé des fruits et dégradé un réservoir d’eau du chemin de fer. Début d’une longue litanie de rapines et de détentions. En 1936, il est incorporé au Havre, fait le « bat’d’Af » en Tunisie où il est noté comme « calme et discipliné », puis revient au Havre où on le taxe de « mauvais soldat ».

Juillet 38, il déserte, écume la côte normande, débarque à Dinard, prend une chambre d’hôtel sous un faux nom et cambriole nuitamment quelques villas huppées. On en arrive à la nuit du 5 août : Pilorge aux allures de dandy retrouve au Brighton bar un autre voyou, le Mexicain Nestor Escudero, rencontré peu de temps auparavant dans un bar de Pigalle. À 5 h 30, tous deux sonnent à l’hôtel Emeraude-Plage où loge l’Américain, lequel en ressort peu après, le visage tuméfié. Les deux compères poursuivent leur chicane sur le trottoir. C’est là que Pilorge, sortant un rasoir, égorge Escudero qui meurt presque aussitôt. Le criminel en fuite est stoppé par un gendarme sur le chemin de la gare, de l’argent et des bijoux plein les poches.

Le mobile du meurtre n’est pas clair. Pilorge a-t-il voulu rosser Escudero à cause des avances « déshonnêtes » qu’il lui aurait faites ? A-t-il voulu se venger, le détrousser, régler un compte?

La cour d’assises d’Ille-et-Vilaine juge Pilorge deux fois en novembre. Une première pour vols, ce qui donne vingt ans de travaux forcés. Le lendemain pour meurtre, ce qui vaut la peine de mort. On rajoutera même une troisième comparution pour désertion: cinq ans de prison!

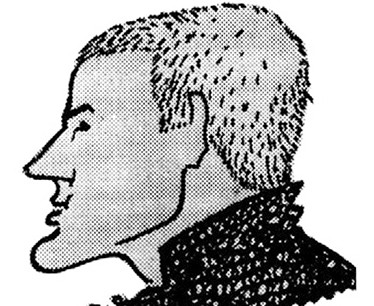

Au procès, Pilorge n’a pas la dégaine du coupable ordinaire. Il s’affiche « souriant, les yeux pétillants de malice », selon le reporter de L’Ouest-Eclair. Bras croisés, chandail moulant, cheveux lissés, lançant des oeillades aux femmes, il écoute les rapports des experts psychiatres pour lancer, hautain: « Personne ne me connaît. Je ne me connais pas moi-même. » Quand tombe le verdict de mort, le condamné persifle: « Enfin! Maintenant on ne pourra plus me refuser les cigarettes. La vie est belle. »

L’histoire de Maurice Pilorge connaît un ultime rebondissement. Nous sommes au petit matin du 2 février 1939. Trois jours plus tôt son avocat commis d’office Me Gustave Bourdon s’est rendu à l’Élysée pour implorer la grâce du Président Albert Lebrun. Mais ce dernier la refuse, en versant une larme, paraît-il.

La machine est en route. Le bourreau quitte son domicile parisien pour se rendre à Rennes. C’est Anatole Deibler, une célébrité. L’homme est issu d’une vieille lignée « d’exécuteurs des arrêts criminels ». Cela fait quarante ans qu’il officie. Il a 394 exécutions capitales à son actif. Coïncidence, il est né à Rennes, rue de Châtillon, soixante-seize ans plus tôt, son père étant à l’époque l’exécuteur attitré de la Bretagne. La dernière fois qu’il était revenu dans sa ville natale, c’était en 1922 pour l’exécution de Lagadec, un parricide de Romagné.

Donc ce matin-là, le bourreau descend l’escalier du métro, station Porte de Saint-Cloud, sur le chemin de Montparnasse. À la dernière marche, l’homme s’écroule. Crise cardiaque. Anatole Deibler est mort. Situation inédite! La presse s’enflamme. L’avocat reprend espoir. Et si la mort du bourreau annulait le verdict ? Rennes frissonne. Sur le pont du chemin de fer, les badauds scrutent le wagon bâché portant les bois de justice. À Paris, Desfourneaux, l’adjoint de feu Deibler est convoqué place Vendôme: c’est lui qui sera l’exécuteur.

Cela ne traîne pas. La machine est dressée devant le portail de la prison Jacques Cartier. La foule est tenue à quelque distance par les gardes mobiles en ce petit matin du 4 février 1939. Pilorge est sorti de sa cellule. Il s’est coiffé d’un chapeau confectionné dans un journal. Il est grippé. Il s’est confessé, a avalé du lait chaud et un verre de rhum. Il rappelle à son avocat qu’il lui fait don de sa montre-bracelet : « Vous savez, Maître, elle est neuve… Et portez-la sans crainte. »

Le couteau tombe. Le sang éclabousse le manteau de Desfourneaux.

Personne ne réclame Maurice Pilorge. Sa tête est donnée à la faculté de médecine. Des années durant, les étudiants purent la voir, dans un bocal, nageant dans le formol, les yeux grand ouverts. Dans le même temps, Jean Genet dressait une statue littéraire inoubliable à son cher « assassin de vingt ans ».