la densité

Le concept de ville durable et dense est souvent utilisé avec une certaine confusion. On confond la densité réelle avec la densité perçue, sans doute à cause du sentiment d’oppression que provoque l’alignement répétitif de tours et de barres qui bouchent l’horizon.

Or les quartiers verticaux sont, pour des raisons d’occupation du sol différente, quatre fois moins denses que le bâti traditionnel des cœurs de villes historiques. Un grand ensemble n’est généralement guère plus dense qu’un village de campagne tout en étant privé de la riche connectivité physique et sociale d’un village. La densité, en effet, n’est pas seulement une question de maximisation du volume construit. Elle se décline notamment en une densité d’intersections et de connexions courtes et piétonnes, dans un réseau de rues à mailles fines, de longueurs et de largeurs diversifiées.

Pour régler finement les questions d’échanges avec les éléments naturels, on doit ajouter la densité des surfaces de façades sur rue et sur cour, qui constituent autant de membranes d’échanges naturels avec le climat, le soleil, le vent, la lumière naturelle, mais aussi d’échanges sociaux, d’interfaces de commerce, de convivialité, de rencontre. On peut même, et cela a été fait pour la revitalisation du centre de Melbourne, prescrire des densités minimales de bancs publics et de places assises de café en terrasse.

Au-delà d’un certain seuil de densité, la ville devient vivante et accroît sa complexité par une morphogenèse continue. Dans les plis, replis et détours d’une texture urbaine dense et complexe, comme celle de la ville historique, lentement sédimentée par le temps, se dépose alors la singularité et le charme uniques d’une mémoire tant collective qu’individuelle, d’un paysage mental de l’enfance. Ce qui compte, au fond, n’est-ce pas la densité d’expérience vécue et l’entrecroisement des destins individuels.

Un développement durable de la ville doit satisfaire, dit-on le plus souvent, à des exigences environnementales, économiques et sociales. Côté environnement, il s’agit de la consommation énergétique et de la pollution. Elles proviennent surtout de l’utilisation de la voiture ou des camions et de l’énergie utilisée par les bâtiments : chauffage, éclairage, aération, équipement électrique et électronique des habitants. L’aspect économique se retrouve dans la capacité de la ville à attirer et accueillir des activités créatrices de richesse. Enfin, la ville doit faciliter les interactions sociales, offrir activités et services, tout en luttant contre le sentiment d’insécurité.

On conçoit aisément que pour parvenir à tous ces objectifs le seul concept de densité n’est pas suffisant. Il faut croiser de nombreuses mesures, cartes et graphes pour décrire les densités qui comptent vraiment pour les habitants, c’est-à-dire les densités accessibles. Encore faut-il d’abord comprendre ce qu’est la densité et ne pas la confondre avec la hauteur. Ces deux notions sont non seulement différentes, elles sont contradictoires.

D’abord la densité est un rapport. Elle désigne une concentration. Mais quelle concentration? S’agit-il de la densité d’habitants de la ville (démographie) ? Ou bien de la densité de mètres carrés construits sur la parcelle (le COS des règlements d’urbanisme) ? Un habitat « dense » signifie un nombre de mètres carrés élevé pour une petite surface. Mais le calculer de cette densité, tout dépend de surface choisie : Parcelle ? Îlot ? Voisinage ? Quartier ? Ville ? Cela fait toute la différence selon que l’on inclut plus ou moins d’infrastructures, de parcs, de places.

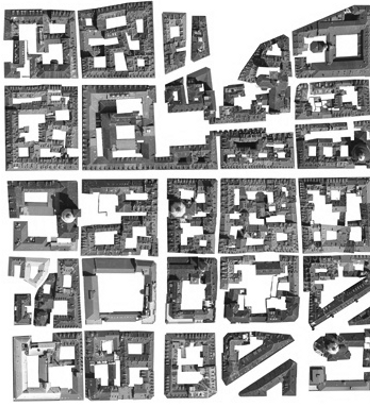

Des quartiers et villes ayant plus de densité construite à l’échelle du quartier et pas seulement de la parcelle permettent une plus grande concentration d’activités et de logements. Et rendent donc les déplacements motorisés superflus. Certaines formes offrent également plus de lumière naturelle et une meilleure adaptation aux changements de température. Ce n’est donc pas seulement la densité, mais les formes de la densité et sa distribution qui permettent de créer des espaces publics propices aux déplacements piétons ou vélo et aux activités économiques et sociales.

Ainsi, les tours rendent possible une forte densité bâtie et humaine à l’échelle de la parcelle mais seulement à l’échelle de la parcelle. Le paradoxe est que ces concentrations locales de la densité, dont bénéficient surtout les promoteurs, provoquent une chute spectaculaire de la densité si l’on inclut les grands espaces vides qui sont là pour éviter que les tours ne se masquent mutuellement, les parkings, d’autoroutes... Comme la tour est généralement entourée de ces espaces, le gain de densité d’habitants ou d’employés est annihilé. Les surfaces séparant les tours n’offrent aucun bénéfice environnemental ou social.

Il est donc important d’analyser méthodiquement ce concept de densité : s’il n’est pas synonyme de verticalité, il correspond en fait à des formes urbaines de hauteur moyenne. Avec leur faible densité, les quartiers verticaux détruisent d’autres densités possibles. La faible densité verticale s’accompagne le plus souvent d’une très mauvaise distribution des éléments urbains, des jardins et parcs, des rues, des services publics, des services de santé, d’éducation, de loisir.

Hauteur et densité à la parcelle ont des effets sur l’espace ouvert autour des bâtiments, sur la texture et la structure urbaine et des conséquences environnementales, économiques et sociales indésirables que nous allons détailler.

Arrêtons-nous sur le coefficient d’occupation du sol (COS) qui veut dire « nombre de m2 construits sur un site donné ». Ce coefficient est égal au produit de l’emprise au sol (c’est-à-dire le pourcentage du sol du site qui est occupé par les bâtiments) par le nombre d’étages. Si l’on ramène le site à la parcelle servant de base au bâtiment, la densité va effectivement correspondre au nombre d’étages, d’où la confusion fréquente. Mais si l’on considère l’échelle de l’îlot ou l’échelle du quartier, il en va différemment. Plus on prend en compte des densités réellement urbaines, c’est-à-dire incluant les espaces publics, les rues, les places, les squares et les jardins, plus le coefficient de l’emprise au sol baisse. CQFD.

On peut alors faire le raisonnement suivant en comparant le tissu parisien haussmannien et le projet de Ville de Trois millions d’habitants de Le Corbusier. Dans le tissu parisien traditionnel, l’emprise au sol des bâtiments est de 65 % alors que dans le prototype corbuséen cette emprise n’est que de 5 %. La théorie du Modernisme vise en effet à libérer le sol pour le transformer idéalement en forêt (dans les faits en autoroutes et parkings !) dans une négation forte de l’urbanité. Comme les bâtiments ne s’appuient plus que sur une base au sol 13 fois inférieure, il leur faudrait monter 13 fois plus haut pour retrouver le même nombre de m2 construits. Le bâti haussmannien de 7 niveaux s’élève à 22 m. Donc une tour Le Corbusier devrait s’élever à 286 m pour créer une forme urbaine aussi dense qu’un tissu parisien traditionnel. Or elles ne mesurent « que » 220 m, d’où une densité 30 % supérieure dans un tissu de 7 niveaux par rapport à un prototype de tours géantes mesurant toutes 220 m de haut.

Dans la réalité, pour des raisons économiques (les tours doublent de prix au m2 chaque fois que l’on s’élève d’une tranche de 100 m en hauteur) ou pour des raisons réglementaires (leur hauteur tend à être limitée), les tours de 220 m uniformément répétées n’ont jamais été réalisées : dans les faits, quelques tours géantes et emblématiques (aujourd’hui entre 500 m et 600 m) voisinent avec des tours de l’ordre de 100 m dans des organisations urbaines où le sol n’est cependant pas construit verticalement pour sa plus grande partie car, encore une fois, il faut laisser du vide entre les tours pour des questions d’éclairage (une distance de 1,7 fois la hauteur en Chine) et il faut surtout prévoir des parkings et infrastructures géantes pour les desservir.

Ce raisonnement simple explique pourquoi la Défense est deux fois moins dense que le quartier autour de la Place de l’Étoile. Ces résultats sont confirmés partout dans le monde. Une forte densité n’est jamais atteinte grâce à des immeubles géants, mais au contraire par un tissu de hauteur moyenne (3 à 6 étages), continu et occupant une plus grande surface au sol. Une étude des types de bâtiments à Paris montre que les bâtiments de plus grande hauteur ont été accompagnés d’une moins grande emprise au sol et donc d’une densité urbaine plus faible à l’échelle du quartier.

La grande hauteur oblige à espacer les bâtiments pour laisser pénétrer un minimum d’air et de lumière, ce qui étend la maille urbaine et augmente les distances à parcourir dans la ville ; à l’extrême en Chine elle provoque une inaccessibilité généralisée. D’autre part, les infrastructures (routes, parkings) desservant les bâtiments hauts et compacts doivent être beaucoup plus larges pour permettre à un grand nombre de personnes d’accéder au bâtiment par un nombre d’entrées limité : c’est l’effet d’impasse gigantesque des bâtiments hauts qui lorsqu’ils sont généralisés comme à Pékin ou Shanghai provoque la saturation du réseau de rues alors que le niveau de motorisation est encore de moins d’un tiers de celui de l’Europe. La constitution autoroutière de ces villes de tours est très rigide. La rue a été tuée selon un aphorisme de Le Corbusier (« Il faut tuer la rue ») mais elle n’en est pas pour autant devenue « une machine à circuler », toujours selon Le Corbusier. Elle est plutôt devenue une autoroute urbaine dépourvue de toutes les fonctions socialisantes de la rue et un gigantesque mécanisme d’engorgement. Une grande partie de l’espace au sol est alors, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, consommée en infrastructures pensées pour véhicules motorisés, qui créent des coupures urbaines.

Ainsi, une étude du tissu urbain de Hong Kong, connue pour la hauteur de ses bâtiments, montre des densités urbaines qui ne sont pas beaucoup plus élevées que celles de Paris a l’échelle d’un quartier de 800 x 800m. Là où les réseaux de rues sont restés plus serrés, mais où les bâtiments sont devenus des tours, la ville offre localement une plus grande densité urbaine mais souffre de problèmes de pollution de l’air, d’embouteillages, ainsi que d’une augmentation forte de la température du fait du phénomène d’îlot de chaleur provoqué par une trop grande quantité de béton. Voici des vues de Shanghai, de Paris et de Hong Kong :

La densité urbaine de Hong Kong est de 3,1, celle de Paris de 4,5, et celle de Shanghai de 3,7. La hauteur de Hong Kong y est de 30 à 40 étages, Paris de 6 à 7 étages, et Shanghai de 45 étages. Paris est donc en moyenne 1,4 fois plus dense que Hong Kong et Shanghai, alors qu’elle est en moyenne 6 fois moins élevée. À une échelle de référence inférieure (de 200 m de côté) la densité de Hong Kong devient certes supérieure mais les forts inconvénients locaux de ces fortes densités locales (où l’air et la lumière ne pénètrent pas) ne s’accompagnent nullement de densités plus élevées à l’échelle du quartier.

À l’échelle de 800 m de côté, Hong Kong est en effet généralement un tiers moins dense que Paris ce qui est un des résultats les plus surprenants de notre étude mais s’explique aisément par des types d’occupation du sol différents.

Les bâtiments de grande hauteur ne densifient donc pas la ville et vont à l’encontre des avantages qui en sont attendus : densité d’activités économiques et sociales, multiplication d’espaces publics, de rues et de connexions permettant d’amener de la vie dans la ville. En effet, les formes moins hautes occupent une plus grande surface au sol, mais offrent ainsi une plus grande variété d’espaces ouverts : rues aux fonctions de déplacement mais aussi de rencontre et de commerce, squares semi-publics ou cours privées autour desquels les bâtiments forment des alcôves plus ou moins fermées. Le linéaire de bâtiments a donc une grande importance pour les piétons. Ceci nous amène à envisager le réseau de rues autour des formes urbaines, en tant qu’espace de liaison, de déplacements à différentes vitesses, mais aussi de rencontres et de commerce.

Les constructions verticales négligent voire détruisent la maille viaire supportant les bâtiments. Or, le réseau de rues est la forme la plus persistante de la ville. Une fois tracé, il est très difficile de le modifier. Une augmentation de la capillarité de la ville, c’est-à-dire de la diversité de taille et d’orientation, ainsi que du nombre de rues, diminue les risques d’embouteillage et permet la cohabitation des modes de transport doux et motorisés. Des outils mathématiques liés aux théories de la complexité permettent de mesurer la capacité du réseau de rues à faciliter le trafic et la cohabitation de différents modes de déplacement.

L’étude des mailles viaires autour des projets de tours de Le Corbusier pour la Ville Radieuse et de ses réalisations à Brasilia et Chandigarh montre des réseaux de rues appauvris par rapport à ceux des centres des villes européennes.

Les distances entre intersections ne descendent plus guère en dessous de 200 m, maille de Chandigarh, et sont même souvent plus proches de 400 m comme à Brasilia, contre entre 100 et 150 m à Paris. La densité de connexions au km² s’effondre car seul l’équivalent du réseau de voies principales est conservé.

La Ville Contemporaine de 3 millions d’habitants a environ 15 fois moins d’intersections au km² que les villes européennes. Cela signifie moins de carrefours, moins de destinations desservies, et moins de possibilité de changer de direction, comme nous l’expérimentons sur les autoroutes où il faut attendre une bretelle pour pouvoir changer de direction.

L’espace libéré au sol par la verticalité est souvent censé laisser de la place pour des parcs. Mais ils ne sont pensés le plus souvent que comme ce que Le Corbusier appelait des « verdures » sans aucun souci de la composition traditionnelle du jardin qui, quasiment dans toutes les cultures, avait été pensé comme un espace clos et délimité. Les espaces verts illimités et uniformes autour des tours du Modernisme, sans complexité ni géométrie, manquent cruellement de l’architecture du jardin clos qui créait autrefois et jusque dans les squares infiniment variés de l’haussmannisme parisien des lieux et des cheminements, appropriables par les enfants et leurs parents, un monde familier, proche et intime où telle haie de roses n’était semblable à aucune autre pour le promeneur du quartier venant en admirer au fil des ans l’éclatante floraison au milieu des cris des enfants.

Les « verdures » corbuséennes entre ses tours gigantesques n’offrent pas la même diversité d’activités sociales et d’émotions individuelles que des jardins royaux ou aristocratiques, ou d’humbles et familiers squares de quartiers et jusqu’à la vigne vierge dont l’éclat flamboie en automne dans une ruelle ou une cour. Le jardin du Luxembourg s’emplit d’amoureux au retour de chaque printemps (et les jardins de Kyoto de photographes !) mais les pelouses entre les autoroutes de Brasilia sont impeccablement désertes. Les Brésiliens seraient-ils moins sensibles que les Parisiens et les Kyotoïtes ?

Il est important de penser aux manières simples et immémoriales dont les gens peuvent s’approprier l’espace, et d’abord en étendant simplement une nappe à l’ombre d’un arbre pour créer le lieu circonscrit d’une socialité délimitée. Les grands espaces ouverts, même sous formes de jardins, peuvent être oppressants lorsque peu de gens y sont présents. Il est parfois plus difficile d’y inscrire des activités sociales autres que très temporaires et localisées.

Les villes historiques étaient fondées non sur ces espaces illimités où de grands objets flottent à la dérive mais sur la création de lieux concaves clos délimités par des enveloppes complexes. Il est intéressant à cet égard de comparer quatre tours corbuséennes implantées sur un carré de 800 m et le centre de Turin correspondant au tracé de la ville romaine d’une dimension de 710 m sur 770 m. D’un côté, l’espace au sol est très vaste, libéré pour les « verdures », de l’autre, un réseau fin de rues entoure les bâtiments très diversifiés qui se referment sur des cours.

À Turin, pratiquement tous les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces et le linéaire de façades sur rues est très élevé : près de 30 km sur le carré de 800 mètres de côté étudié, contre 0 dans notre exemple de tours. Le linéaire de façades sur cours est également très élevé à Turin : 16 kilomètres, contre 0 dans la Ville Radieuse. La typologie urbaine de Turin est une forme sociable.La rue est à Turin un lieu intense d’échange, de commerce et d’activité humaine. Le lien social recherché pour une qualité de vie meilleure se crée ainsi naturellement, contrairement aux formes modernistes qui ont déshumanisé la rue en réalisant des villes adaptées seulement à l’automobile. Les cours traditionnelles sont des mondes intérieurs à taille humaine, semi-privés, qui rassurent et permettent des interactions entre les habitants, contrairement aux espaces vides au sol, démesurés et inquiétants, de Le Corbusier.

Des projets récents de tours recouvertes d’une peau « verte » ou de très haute technologie, ou souvent les deux, ont été produits ou construits aujourd’hui, voulant nous faire croire que les tours en verdissant peuvent être « écologiques » à défaut d’être durables. Néanmoins, les plantes grimpantes à l’assaut de tours convexes imitées de formes naturelles correspondent plus à un effet publicitaire d’image de bâtiment « vert » qu’à une réelle performance environnementale. Elles peuvent même surconsommer de l’énergie dans de très fortes proportions, comme la Swiss Re Tower de Londres, par rapport à des bâtiments non emblématiques. Les tours peuvent offrir une meilleure régulation de la température, mais au prix d’un surcoût (énergétique et monétaire) en technologies et matériaux pour construire les façades doublepeau et installer les équipements de mesure et de régulation de la consommation d’énergie et d’eau au sein du bâtiment. Les bâtiments de grande hauteur consomment beaucoup plus de matériaux de construction que l’équivalent de m2 utiles dans des bâtiments plus bas. Ils ont également de plus grands besoins d’éclairage, et de régulation de leur température intérieure.

À Paris, le chauffage compte pour près de 80 % des consommations énergétiques directement liées aux bâtiments résidentiels. Pour identifier les formes urbaines qui consomment le moins d’énergie de chauffage, nous avons mené une étude comparative. Les variations calculées ici pour le Paris haussmannien et les trois principales typologies de Le Corbusier reposent sur les seuls effets de forme du bâtiment.

Avec une technologie des années 2000, les gratte-ciel type Le Corbusier consomment 30 % d’énergie de chauffage supplémentaire par rapport aux îlots haussmanniens. En considérant uniquement la forme, indépendamment des technologies, la typologie haussmannienne est la plus sobre en consommation d’énergie. Les tours présentent donc l’inconvénient de demander plus d’énergie pour être chauffées, alors que c’est le poste le plus important pour les habitations et que le chauffage représente 80 % des émissions de CO2 du bâti parisien.

Les tours sont certes plus compactes, limitant les échanges thermiques avec l’extérieur, mais elles bénéficient de moins d’apport solaire ou de rafraîchissement naturel. De plus, l’éclairage naturel y est difficile. En effet, ces tours présentent un mauvais ratio de volume passif sur leur volume total. Le volume passif est la partie du bâtiment qui est située à moins de 6 m de l’enveloppe et peut donc bénéficier de lumière et de ventilation naturelle. On peut démontrer que le volume non passif (à plus de 6 m des façades) consomme deux fois plus d’énergie que le volume passif non obstrué.

Paris, les quartiers traditionnels de Shanghai de hauteur moyenne et Hong Kong ont le ratio de volume passif le plus élevé. En revanche, les quartiers de tours de Canton et Shanghai ont de très faibles ratios de volume passif. Dans le quartier Shanghaien de Liu Jia Jui en particulier, près de 60 % du volume des tours est à plus de 6 m des façades, ce qui implique des dépenses énergétiques considérables pour les éclairer, les chauffer en hiver (car elles ne bénéficient pas d’apports solaires passifs), et les rafraîchir en été (car elles ne bénéficient pas d’une aération naturelle).

Au-delà de leur bilan énergétique en tant que bâtiments, la performance énergétique et environnementale des tours doit être évaluée dans le cadre plus global des formes urbaines qu’elles impliquent. Dans Paris intramuros, les émissions de carbone des bâtiments ne représentent en effet que le quart des émissions de carbone totales tandis que les transports de personnes représentent 28 % et que les transports de marchandises représentent également 28 %. La question des transports représente plus de deux fois la question des bâtiments.

Or les tours créent des villes dépendantes de la voiture à la fois par la logique de zonage des activités dans lesquelles elles s’inscrivent, par les distances parfois infranchissables entre elles en raison de coupures autoroutières comme en Chine, par la mauvaise distribution des éléments urbains, par leur faible densité ensuite, quatre fois moindre que celle du bâti européen continu traditionnel alors que l’on sait depuis les travaux de Kenworthy que la consommation énergétique de transport est inversement corrélée à la densité.

Les tours détruisent la densité, la connectivité, l’accessibilité et consomment de grandes quantités d’énergie. Ce ne sont pas cependant les problèmes les plus essentiels qu’elles posent à la ville. Alors que la ville historique était faite d’une multiplicité variée de bâtiments de toutes tailles composant des espaces publics concaves et enveloppants et contenant à l’intérieur des îlots qu’ils formaient des intériorités appropriables par les habitants et indéfiniment adaptables, les tours sont de grands objets célibataires convexes qui échouent à se composer pour créer des lieux sauf parfois comme à Shinjuku à Tokyo mais là la solitude des tours est compensée par la richesse de traitement des espaces piétons qui se déploie sur plusieurs niveaux avec des placettes le long de ce qui reste fondamentalement des rues.

Mais en général, la ville perd sa syntaxe, sa capacité d’adaptation et sa résilience à n’être constituée que d’immeubles détachés de grande hauteur. Les tours distendent la maille urbaine et rompent le sentiment de continuité que le piéton ressent en se promenant dans la ville. Elles n’augmentent pas la densité construite de façon à diversifier et répartir les activités économiques et sociales, ce qui est un avantage attendu de la densité urbaine. Une décomposition en plus petits bâtiments permet à la ville de s’adapter à une transformation ultérieure des usages des bâtiments et à leur remplacement progressif. Un tissu continu de hauteur moyenne offre davantage de flexibilité, qu’il s’agisse d’aménager l’espace intérieur pour de nouveaux usages, ou de démolir un bâtiment pour le reconstruire de manière plus adaptée à une utilisation particulière.

Le développement durable urbain, tant en termes d’efficience que de résilience de la ville, consiste en des formes traditionnelles de hauteur moyenne, conservant le rôle économique et social de la rue.