de l’Éperon »

C’est couru d’avance. À la question bien naturelle « Où habitez-vous ? », ma réponse, tout aussi naturelle, « Au 25e étage de l’Éperon », suscite toujours le même frisson chez mes interlocuteurs. Ce « Hou là là !» jailli du cœur et le geste joint à la parole vous disent qu’à leurs yeux vous accomplissez une sorte d’exploit. René Desmaison sortant des Drus par le haut ou sir Edmund Hillary conquérant l’Éverest ne sont pas mes cousins !

Restons modestes. Le seul exploit dont je puis m’enorgueillir est de gravir l’escalier de secours, du rez-de-chaussée jusqu’à mon étage, régulièrement, pour la forme et pour le défi sportif. Quand il fait mauvais dehors, cela vaut bien un footing (et on est à l’abri).

Je comprends l’étonnement de ceux qui vivent au ras des pâquerettes. Moi aussi, avant, j’avais ce point d’exclamation et ce point d’interrogation au-dessus de la tête en pensant à ceux qui vivaient dans les hautes sphères. « Ne risque-t-on pas l’asphyxie tout là-haut ? L’air n’y estil pas raréfié ? » Ne soyons pas ridicules : c’est moins élevé que le 2e étage de la tour Eiffel !

« D’accord. Mais vous n’avez pas le vertige ? » En ce qui me concerne, parce que je suis tenté par le mauvais jeu de mots (pardon), je connais plutôt le vertige de la page blanche au moment de tracer les premières lignes d’un article… Ce vertige-là, c’est un peu celui de l’acteur au moment d’entrer sur scène, la petite dose d’adrénaline dans les veines et du bon stress dans les méninges. Heureusement, il passe. Quant au vertige résidentiel, il existe, je ne le nie pas. Mais il suffit de regarder vers l’horizon plutôt qu’en bas.

C’est d’ailleurs un superbe privilège : bien calé dans le fauteuil de mon salon, jetant le regard à travers l’une des baies de l’appartement, j’ai une vue imprenable - comme on dit dans les petites annonces - sur les lointains incertains. Ah ! Le coucher du soleil… Un ciel changeant, jamais le même d’un crépuscule à l’autre. Des nuages qui passent par toutes les teintes de la palette du peintre. Des volutes de couleurs inoubliables. Les petits matins frileux et humides, j’observe le manège des nappes de brume masquant tel quartier et délaissant tel autre. Les jours clairs, je m’amuse à suivre la ligne d’horizon, si fugace, si fragile. L’étrange lucarne de ma fenêtre est un spectacle dont je ne me lasse pas.

Cette question vertigineuse réglée d’entrée de jeu, nous n’aurons plus à y revenir. Alors, passons aux choses sérieuses. Quelles sensations me procure le fait d’habiter dans un immeuble d’une hauteur de 99 mètres (sans l’antenne) ? Comment y vit-on ? Est-ce agréable ou à fuir ? Pratique ou pas ? Avantages et inconvénients de la hauteur ? Je me doute que cette liste d’interrogations (non limitative) effleure spontanément ceux des lecteurs de Place publique que le sujet de l’urbanisme interpelle. Était-ce une bonne idée, cette tour, ou un mauvais… tour joué à la ville ? Et pas le seul, puisqu’une autre vigie veille sur la cité, aux Horizons. Fausse jumelle, vraie soeur en tutoiement du ciel. Tout compte fait, je peux témoigner qu’on se pose beaucoup moins de questions quand on vit à l’intérieur de la tour qu’en simple passant, citadin rampant. Foin des débats existentiels, il y a seulement des préoccupations concrètes, du pratico-pratique. Des problèmes de cages d’escaliers, en somme…

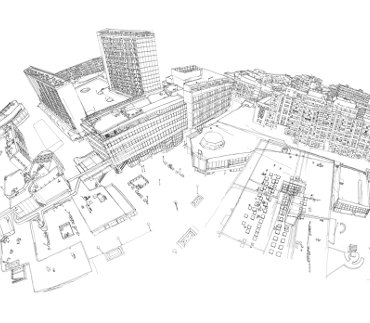

L’Éperon est sorti de terre en 1975 et les premiers habitants l’occupèrent en 1977. On doit à son architecte, Louis Arretche, la reconstruction de Saint-Malo, le Liberté ou le Centre des télécoms à Rennes et bien d’autres réalisations à travers la France. L’Éperon, grand mât du quartier du Colombier, faisait partie d’un projet de trois tours. Une seule vit le jour tandis que tout autour, naquit un ensemble de bureaux, de logements et de commerces dont la dalle du Colombier est une sorte de salle des pas perdus et dont la galerie marchande Colombia devint, plus tard, l’artère nourricière.

Trois Éperon, trois mâts plantés sur la coque de béton moderne du Colombier ! Cela aurait eu de la gueule, ne manqueront pas de penser les citadins sensibles à la poésie minérale urbaine des années conquérantes. Et dans un environnement de choix : le Liberté, la tour de la Sécurité sociale, Les Champs libres, le 4 bis et, demain, EuroRennes. Excusez du peu. Mais il n’y a qu’une tour, n’y revenons pas, et elle restera solitaire.

Ce n’est pas une raison pour ignorer son architecture. Des amoureux de la photo ont su en capter les nuances (allez sur internet). Des balcons comme les alvéoles d’un nid d’abeilles, une forme élancée malgré le volume, une dissymétrie élégante entre la tour nord de 26 étages et la tour sud de 30 étages, qui lui est accolée. La blancheur éclatante de la façade qui, à l’ouest, se pare, au soir tombant, des teintes rosées du crépuscule tandis qu’au petit matin, il faut la voir s’éveiller, à l’est, côté esplanade De Gaulle, sous la caresse des rayons d’un soleil printanier. On aime.

On peut aussi être indifférent. Ou détester. Cela ne me choque pas. Pour ma part, je n’oppose pas les styles. Chaque époque a produit des ouvrages d’art et d’horribles étrons. Cette tour, qui est tout sauf banale et plate, me semble plutôt réussie sur ce plan-là. Mais puisque nous en sommes au chapitre urbanistique, j’avoue que je me suis beaucoup plus interrogé sur la pertinence d’une juxtaposition des genres au sein d’une ville, entre vieux quartiers historiques et nouvelle ville, entre l’ancien et le moderne. Chaque cité a emprunté son chemin propre dans ce difficile parcours à travers les âges et sans doute n’y a-t-il pas de solution universelle. Mais l’intégration ne va pas de soi.

À Rennes, on passe quasiment sans transition du Colombier, si estampillé 20e siècle, aux halles centrales 19e, puis au centre médiéval autour de la cathédrale. Comme si le béton avait grignoté du terrain, dévoré des faubourgs miséreux pour s’approcher au plus près du coeur névralgique battant au rythme des pavés luisants, des vieux pans de bois et du granit patiné par la pluie et le vent. Image improductive ? Peut-être mais cette impression d’encerclement étroit des vieilles rues irrégulières et buissonnières par les verticales rigoristes me laisse perplexe. Comme si deux villes collées se regardaient dans les yeux, face à face, sans être vraiment du même bord, du même bateau.

Et pourtant. Que fais-je lorsque, sur les routes qui me ramènent vers la capitale régionale, j’entame ma descente dans la cuvette rennaise ? J’y cherche à chaque fois l’amer qui me donnera la position du centre-ville. Cet amer de terre, c’est ma tour. La seule avec sa voisine des Horizons que se distingue de si loin. Oui, elle est là, tout va bien, je vais atterrir. Un repère et mon repaire.

Une tour, cela fait de l’ombre au voisinage. Et plus elle est haute, plus l’ombre portée est longue. J’y pense du haut de mon 25e, les matins ensoleillés, en la voyant balayer de son pinceau sombre les toits et les rues. Le temps se couvre, se dit peut-être ce voisin d’en face que je distingue mal tant il est petit. Moi, je ne risque pas qu’on me fasse de l’ombre ! Seuls les oiseaux osent me défier. Pas de voisins d’en face à vous surveiller. Pas besoin de se cacher pour vaquer à ces petites manies derrière ses fenêtres. Vivre en l’air, mine de rien, vous offre un parfum d’île déserte.

Que peut-on ressentir à 80 m ou 90 m d’altitude en plein coeur de la ville ? Le sentiment non pas d’une solitude mais d’être en retrait du monde. Proche de celui qu’éprouve le montagnard au refuge. Il jouit d’un magnifique spectacle. Il fait corps avec la masse rocheuse qui le porte et, en même temps, il se sent - impression fugace, certes - hors du monde. Dans la ville, au-dessus de la ville, hors de la ville. Trois villes en une. C’est le privilège de mon belvédère. Mais ne croyez pas qu’il soit une tour… d’ivoire. Le refuge n’est pas un retranchement. Plutôt une hygiène particulière qui, en quelques dizaines de secondes, me transporte du plancher des vaches, terre à terre, à l’infini azuréen de haute volée. Et inversement. À volonté.

Et c’est beau une ville vue de là-haut. Les toits d’ardoise et les terrasses sont les crêtes des vagues qui moutonnent, maison après maison, immeuble après immeuble, jusqu’à mourir, douces ou colériques, sur les plages de verdure de la campagne environnante. On voit vivre le grand corps urbain, le sang qui circule dans ses artères, les travaux ici et là, les immeubles qui sortent de terre et ceux qu’on descend, à coup de bull et de pelleteuse. Je me plais à lire le plan des rues à ciel ouvert, à reconnaître les lieux de nos tropismes urbains. On fait corps avec la ville, comme si elle était un peu de nous. La cité est à nos pieds mais ne prétendons pas la dominer. La ville, on ne la prend pas de haut, elle se refuserait…

La nuit, changement de décor. Des milliers de lucioles s’animent et scintillent tandis que la rumeur du jour, grondement de cataracte enrhumée, s’éteint doucement pour laisser la place au ronflement nocturne. J’aime aussi repérer, au soir, dans le lointain horizon des premières rondeurs de Brocéliande, les feux des sentinelles éoliennes d’aujourd’hui dont les grands bras s’agitent et brassent de l’air. La nuit toujours recommencée et jamais pareille.

C’est le bon tour de la hauteur. Au dehors, un spectacle, un décor, une atmosphère. Au-dedans, un lieu de vie comme un autre. Presque comme un autre. Dans les années quatre-vingt, il y avait sept ou huit cents habitants à l’Éperon. Ils sont moins nombreux aujourd’hui. Un phénomène général qui voit le nombre d’occupants par logement diminuer. Mais bien des communes ne sont pas aussi peuplées. Ma grande tour, c’est un village dans la ville. Un village dont la rue principale serait les ascenseurs qui, du matin au soir et du soir au matin, vont et viennent inlassablement, irriguant les étages de leur précieux chargement. Rapides toujours.

Ceux qui empruntent pour la première fois ces cabines sont surpris : décollage fougueux et, à l’arrivée, des jambes en point de suspension. Même pas désagréable. On s’y habitue vite. Comme dans toute rue de village, on y fait des rencontres, on y croise du monde. Des gens qu’on connaît pour ne les voir que là. Sans savoir toujours l’étage et l’appartement dans lesquels ils demeurent. Et d’autres qu’on n’a jamais vus ou je ne m’en souviens pas. On est si nombreux. On parle de la pluie et du beau temps, du petit dernier qui tousse, du journal qu’on descend chercher, dès potron-minet, dans la boîte à lettres. Ou on ne se dit rien. C’est un monde ordinaire qui se baguenaude sans bouger, les deux pieds dans le même sabot. Le métro vertical, cela a son charme.

Comme dans toute localité, la vie de l’Éperon passe par la place du village. C‘est le hall d’entrée où, à certaines heures de la journée, c’est l’affluence. Georges Perec y aurait trouvé matière à un récit bien dans sa manière en observant les va-et-vient sur cette place publique de la tour. Le matin, les messieurs et les dames, en tenue de ville, sac ou mallette à la main, sortent d’un pas hâtif vers le lieu de leur travail journalier. De près, les suivent les jeunes mamans ou jeunes papas, enfants à la main pas toujours éveillés, des fois grognons, en direction des écoles du quartier ou des crèches.

Un peu de calme et, dans la matinée, les retraités descendent à leur tour, cabas au bras, vers les commerces de proximité. Et ainsi de suite. Toute la journée, le manège continue. En soirée, on verra entrer des jeunes d’ailleurs qui viennent visiter leurs copains-copines étudiants, parfois une bouteille à la main. Et on se dira : « hum, à quel étage vont-ils ? Cela va être la fête. On va entendre du bruit. À surveiller… »

Ce côté place du village entre quatre murs est vraiment spécifique à la tour. Personne n’emprunte les escaliers, qui ne servent qu’aux sportifs ou aux secours. Et les quatre ascenseurs de l’Éperon atterrissent dans un mouchoir de 20-25 m, un espace somme toute restreint. Donc, dans la journée, tout l’Éperon passe, va passer ou est passé par là. Les rencontres y sont faciles et fréquentes. On y bavarde. On s’y donne rendez-vous. On s’y attend. Au fil du temps, des amitiés de voisinage se nouent. On se rend des services. Et le soir, on se rend visite. Une géographie discrète des transports intérieurs montrerait tout un entre-lacis de déplacements d’un étage à l’autre, d’une tour à l’autre. Sans bruit. La tour, ambiance feutrée garantie.

Au fond, quelle différence entre un appartement du 25e ou du 30e étage de l’Éperon et un appartement du 3e étage dans un autre immeuble ? Une fois que je suis dedans, rien d’essentiel, me semble-t-il. Puisque vous insistez, en grattant un peu, j’ai trouvé IGH.

IGH, c’est l’acronyme d’Immeuble de grande hauteur. À Rennes, l’Éperon et les Horizons jouent dans la cour des IGH. Avant d’habiter l’Éperon, j’ignorais la signification de ce sigle. IGH n’est pas seulement une commodité pour résumer trois mots. IGH n’indique pas seulement qu’il est haut mon dodo. C’est une norme. Énorme. Un statut à part. Ma tour est au garde-à-vous devant une réglementation nationale pointilleuse pour tous les édifices qui grattent le ciel.

Le risque d’incendie avec son scénario tour infernale revu et corrigé modèle World Trade Center est celui qui entraîne le plus de précautions. À l’Éperon, un service sécurité et un service de gardiennage veillent sur l’immeuble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en s’appuyant sur un circuit de vidéosurveillance. On sait aussi qu’un groupe électrogène viendra à notre secours pour assurer toutes les fonctions vitales de l’immeuble en cas de panne d’électricité.

Les ascenseurs n’ont pas le droit de tomber en panne et si cela se produit, la maintenance fonce sur le récalcitrant dans l’heure qui suit. Mais les éventuels voyageurs bloqués n’auront eu à patienter que quelques minutes : la sécurité les aura délivrés. Des portes coupe-feu piaffent d’impatience de se fermer devant toutes les entrées d’ascenseurs, à tous les étages, au moindre fumet suspect. Le désenfumage est sur le pied de guerre. Et nos amis les pompiers viennent régulièrement entre nos murs réviser leurs connaissances.

Pourquoi dire tout cela ? Parce qu’il en résulte un sentiment de sécurité et de confiance peu commun. Le spectre de la tour infernale peut rôder, il n’effraie personne. La confiance en la sécurité est une des clés du succès de la tour. Mieux, la présence permanente du gardiennage rassure. Les personnes seules, les habitants âgés savent qu’ils auront un recours immédiat en cas d’urgence.

Dans verticalité, il y a qualité. Comme qualité de vie ? Pourquoi pas ? En tous les cas, rien ne me montre qu’elle serait inférieure dans une tour par comparaison avec une barre ou avec tout autre type d’habitat collectif. « Au pied de ma tour, je vivais heureux… » Mais il faut rendre à César ce qui lui revient. La qualité ne se mesure pas qu’à l’aune de la construction. L’environnement en est l’autre facteur. Disposer à portée de marche à pied de tous les commerces, des services y compris publics, des activités de loisirs est un bien précieux. Une tour dans un désert ? Gageons que ce serait une tour déserte. Et je voudrais bien voir comme ils s’y prennent au Qatar…

Reste la question qui tue. Et si on construisait d’autres tours dans le centre, à proximité de la vôtre, seriez-vous pour ? contre ? indifférent ? Cochez la bonne réponse… Je pourrais paraphraser quelques slogans du genre : « trop de tours tuent la tour » ou « une tour ça va, trois tours bonjour les dégâts ». Mais soyons sérieux. Sincèrement, je crois que le problème n’est pas la tour. Elle n’est pas plus la solution, d’ailleurs. Si elle l’était, cela se saurait. L’urbanisme bien pensé fait appel à de multiples paramètres au curseur sensible. Une haute tour d’habitation n’en est qu’une variable. Ne mettons donc pas la charrue devant les boeufs. L’aménageur commence-t-il par décider une tour avant de réfléchir à l’urbanisme qui s’y adapte ? Si cela a été, ce serait une erreur de reproduire ce schéma. Que veut-on pour Rennes ? Pour son centre ? Que signifie la densification de l’habitat ? Quelles conséquences ? C’est un débat dans lequel élus, experts et citadins ont chacun leur mot à dire.