Les grandes plumes du 19e siècle ont griffé méchamment la cité des bords de Vilaine. Elles ont créé à l’heure du tourisme naissant un lieu commun négatif qui peine à se dissoudre. Souvent, ce sont les Rennais eux-mêmes qui, prenant à leur compte le regard sarcastique de l’élite parisienne, ont adopté durablement la posture de l’autodénigrement affectueux.

La charge commence dès le 18e siècle avec Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Passant par Rennes aux premiers jours de l’an 1768 pour embarquer à Lorient, il note dans son Voyage à l’île de France, à l’île Bourbon et au cap de Bonne Espérance : « Rennes m’a paru triste. Elle est au confluent de la Vilaine et de l’Ille, deux petites rivières qui n’ont point de cours. Ses faubourgs sont formés de petites maisons assez sales, ses rues mal pavées. Les gens du peuple s’habillent d’une grosse étoffe brune, ce qui leur donne un air pauvre ». L’auteur de Paul et Virginie reconnaît sans grande conviction quelques menus mérites à la capitale bretonne. « Cette ville, qui fut incendiée en 1720, a quelque magnificence, qu’elle doit à son malheur. On y remarque plusieurs bâtiments neufs, deux places assez belles (…). L’intérieur du Parlement est assez bien décoré, mais, ce me semble, avec trop d’uniformité (…). » On fait mieux comme compliment!

Vingt ans plus tard, nous sommes en 1788, l’agronome anglais Arthur Young avec une retenue toute scientifique fait montre d’une sage neutralité: « Rennes est bien bâtie, et a deux belles places », et le jardin « appelé Le Tabour » (sic) « mérite d’être vu », note-il dans ses fameux Voyages en France. Ce qui retient surtout son attention, quelques mois avant la Révolution, ce sont les six régiments massés à l’entrée de la ville en vue de réprimer « le mécontentement du peuple » dû « à la cherté du pain et à l’exil du Parlement » (de Bretagne). L’Anglais avoue ne pas comprendre cet « amour pour le Parlement » alors que « nulle part la distinction entre la noblesse et les roturiers n’est si tranchée, si insultante, si oppressive, qu’en Bretagne ». A croire, suggère-t-il que le peuple a été soudoyé pour défendre cette institution! Avant de quitter Rennes pour affronter ses alentours, « pays moitié sauvage, moitié civilisé », le voyageur n’omet pas de louer la bonne tenue et la bonne chère de l’hôtel où il vient de séjourner sans trop débourser. Un bon point, malgré tout, accordé à Rennes par ce routard des Lumières que fut Young.

Un demi-siècle plus tard (1834), Prosper Mérimée, l’inventeur du patrimoine, n’aura pas ce genre d’attention triviale. Âgé de 31 ans, il ne voit personne, sauf les pierres, lors de sa tournée d’inspection des monuments qui le conduit à Rennes. Impressions négatives qu’il consigne trois ans plus tard dans ses Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France : Rennes est une cité trop neuve, reconstruite après incendie (imaginons un fervent des châteaux et cathédrales découvrant les villes reconstruites du Havre ou de Lorient aprèsguerre). À Rennes, loin du charme si romantique du Moyen Âge, « la manière, le mauvais goût du dix-huitième siècle déparent presque tous les édifices publics, qui d’ailleurs, construits en granit, offrent une teinte grise, uniforme, à laquelle mes yeux ont de la peine à s’habituer ». Même s’il concède que « l’intérieur de la cathédrale moderne (…) mérite des éloges », Mérimée fait grief au Parlement de Bretagne de ses salles aux « formes tourmentées », de son « ornementation lourde », de son « abus de dorure ». Bref, Monsieur l’inspecteur général des Monuments historiques n’est pas emballé. Une visite à la bibliothèque de la ville complète le tableau d’une note assassine: « On a généralement peu de goût à Rennes pour les objets d’arts et les antiquités. Il y a quelques années, on y apporta un grand nombre de colliers et de bracelets d’or de fabrication gauloise, découverts dans le département des Côtes-du-Nord. Ils ne trouvèrent pas d’acquéreurs et furent fondus à la fin par un orfèvre. »

Les aigreurs de Mérimée fixent une mélodie familière aux voyageurs lettrés du 19e siècle. Dans la légion de ses successeurs acerbes retenons le grand (mais fumiste) Stendhal. L’auteur du Rouge et le Noir vient ici au printemps 1837 en vue de publier l’année suivante d’alimentaires Mémoires d’un touriste. Il n’en revient pas. « Je m’attendais à n’y rien trouver d’intéressant sous le rapport de l’architecture. J’ai été agréablement surpris. Les citoyens de Rennes viennent de se bâtir une salle de spectacle, et, ce qui est bien plus étonnant, une sorte de promenade à couvert (première nécessité dans toute ville qui prétend à un peu de conversation). »

Mais à part le théâtre, c’est un festival de claques. La cathédrale? « Rien de plus sot que cette assemblée de colonnes convoquées par le génie architectural du siècle de Louis XV ». Le Parlement? « L’aspect du palais, remarquable par son immense toit d’ardoises, n’est que triste. » Les rues? « Les gens qui y passent marchent lentement, et peu de gens y passent. » L’église Saint-Melaine? Les « chapiteaux ont été masqués avec du plâtre, pour ménager, dit-on, la pudeur des fidèles. » Les façades? « La couleur – gris noirâtre – des petits morceaux de granit carrés avec lesquels les maisons de Rennes sont bâties n’est pas d’un bel effet. » La Vilaine? « Une bien petite rivière ». Le musée? « Il faut que l’on ait en ce pays-ci bien peu de goût pour les arts : un musée aussi pauvrement tenu fait honte à une ville aussi riche. » Passons notre chemin.

Le fiel ne tarit pas. Voici, le professeur Hippolyte Taine. Il voyage en province dans le cadre d’un jury d’admission à l’École militaire de Saint- Cyr. Dans ses Carnets de voyage, notes sur la province. 1863-1865, le chapitre consacré à Rennes commence mal : « La cathédrale, à colonnes superposées en consoles, n’a rien d’intéressant audehors, et au-dedans elle est toute blanche et plate; c’est le plus vilain édifice que j’aie vu. » Et cela continue: dans les rues, « subsiste le pavé pointu, exécrable, qui blesse les pieds ; ce sont des pierres de toutes formes serrées au hasard. » Quant aux maisons, elles « sont misérables ; on sent là le reste du Moyen Âge ». Ces bâtisses sont protégées par « une espèce de cuirasse lézardée en vieilles ardoises ébréchées, salies, branlantes. »

Dans la foulée, le scientiste Taine nous assène une diatribe anticléricale où virevoltent les « gémissements d’évêque qui foudroie la civilisation moderne » et une bigote en confession semblable à « une espèce de cloporte à genoux » ! En colère, le voyageur snobe les édifices de la ville: « Tout cela est propre, neuf, artificiel comme une dent osanore [ndlr: artificielle]. C’est l’idée qui m’est revenue partout: la caserne, la magistrature, l’université, rien n’a de racines propres, tout est implanté. » Avant de conclure sur l’ivrognerie des Bretons « aux moeurs bien primitives », Taine se délecte, dix pages durant, à détailler trois ou quatre tableaux du musée.

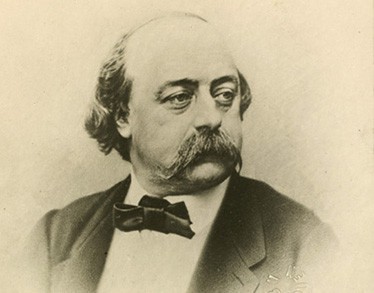

Car à défaut d’avoir regardé Rennes, le docte visiteur a vu des peintures. Ce détournement du regard, cette vision « à côté » est typique du voyageur lettré. Le plus brillant exemple en est fourni par Gustave Flaubert quand avec son ami Du Camp il randonne en Bretagne en mai-juin-juillet 1847. Le journal de voyage publié après sa mort sous le titre Par les champs et par les grèves s’achève par Rennes. Deux pages savoureuses où notre Gustave n’a d’yeux que pour un phoque! Captivé par cette attraction foraine présentée au public sur les bords de la Vilaine, il décrit goulûment la scène avant de chuter brutalement : « Voilà ce que nous vîmes à Rennes. Quand le phoque n’y sera plus, qu’y aura-t-il à y voir ? »

Stoppons-là ces insolences à navrer tout office de tourisme. La liste pourrait être allongée de ces propos cruels qui au fil des siècles flétrirent l’âme de notre métropole. Halte au déprimisme. L’heure est venue de se ressaisir. Tous ces écrivains ne sont-ils pas des snobs, des Parisiens, n’ayant que mépris pour la province arriérée. Des condescendants, des partisans, des négligents, imbus de leur style, juchés sur leur position de classe!

Et en plus, ils sont incohérents. Cette façon dans leurs écrits de nous décocher deux griefs contradictoires. À les entendre, la ville serait à la fois trop archaïque et trop moderne. À la fois, désespérément primitive dans ses moeurs: ivrognerie, saleté, stupidité… Et froidement moderniste dans son architecture: alignements, uniformité, grisaille…

La vérité est que nos littérateurs ne sont avides que de pittoresque. D’un côté, leur frustration les oblige à exagérer l’arriération des indigènes rennais. Et un mouvement inverse, dicté par la même intention, les conduits à brocarder les rues et monuments tracés au cordeau après l’incendie de 1720. En réalité, les voyageurs sont perturbés. Rennes leur propose une image indécidable: trop vieille et trop neuve. Trop bretonne et trop française. À la fois ni l’une ni l’autre.

Sur la carte du « voyage en Bretagne » dont la mode explose en ce temps-là, Rennes sera donc une antichambre aux contours flous. Un point aveugle. Un tableau inassimilable aux clichés bretons. Cela fera de la ville un « parent pauvre » des grandes migrations touristiques après que les auteurs, ces pionniers du voyage armoricain, en eurent fait dans leurs écrits, une sorte d’épouvantail à visiteurs.

Pour autant, on aurait tort de rejeter leurs textes vexatoires. D’abord, ils nous offrent un regard caustique et un ton sans complaisance, devenus rares aujourd’hui. Ensuite, au-delà des postures littéraires, ils délivrent des impressions spontanées non dénuées de vérité. Même si Rennes, la belle endormie, s’est réveillée lors des dernières décennies, il y a quelque utilité à méditer aujourd’hui sur « la teinte grise, uniforme » des bâtiments publics. Ainsi que sur la « tristesse » diffuse ressentie par les chroniqueurs successifs. À chacun d’apprécier l’actualité de leurs remarques.